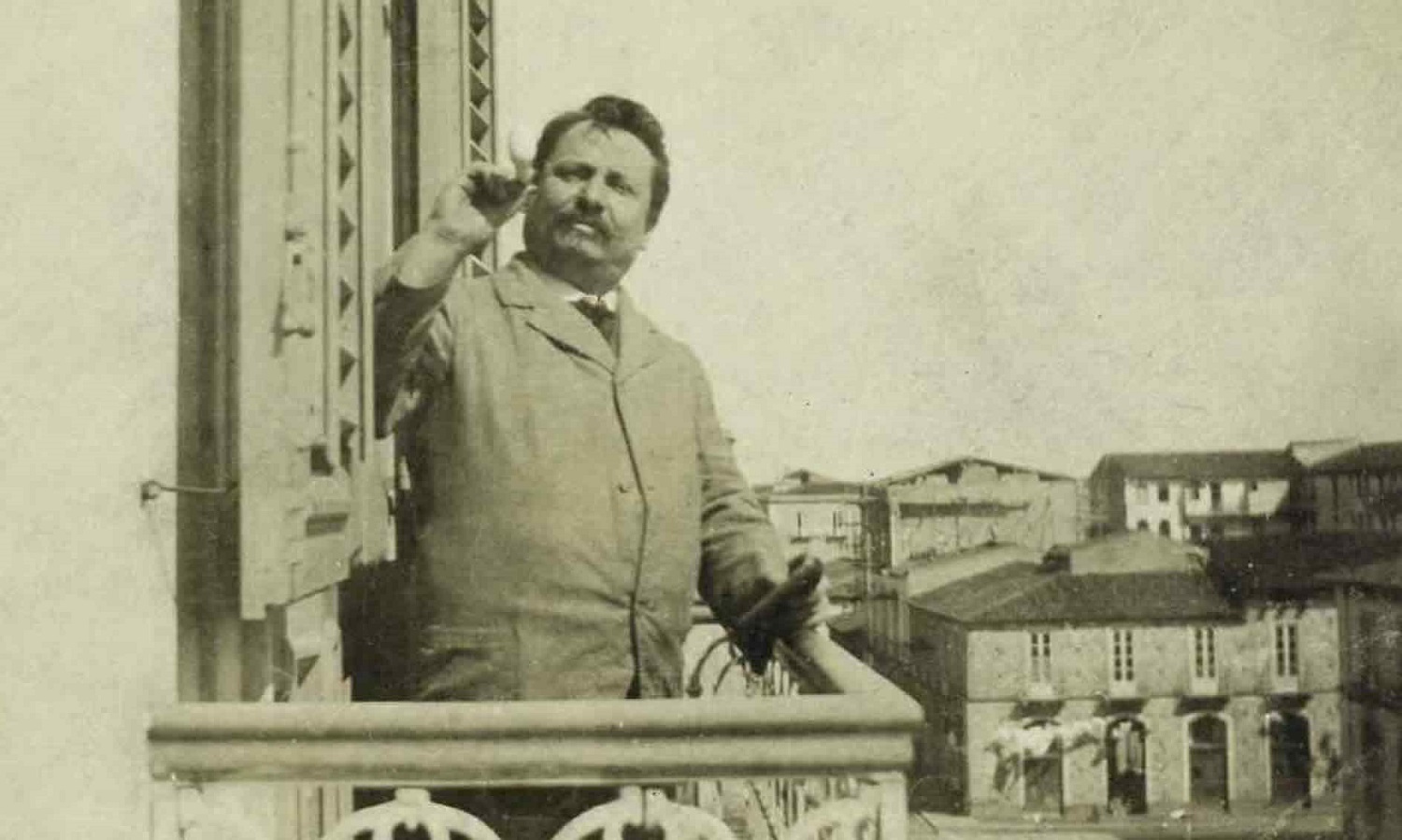

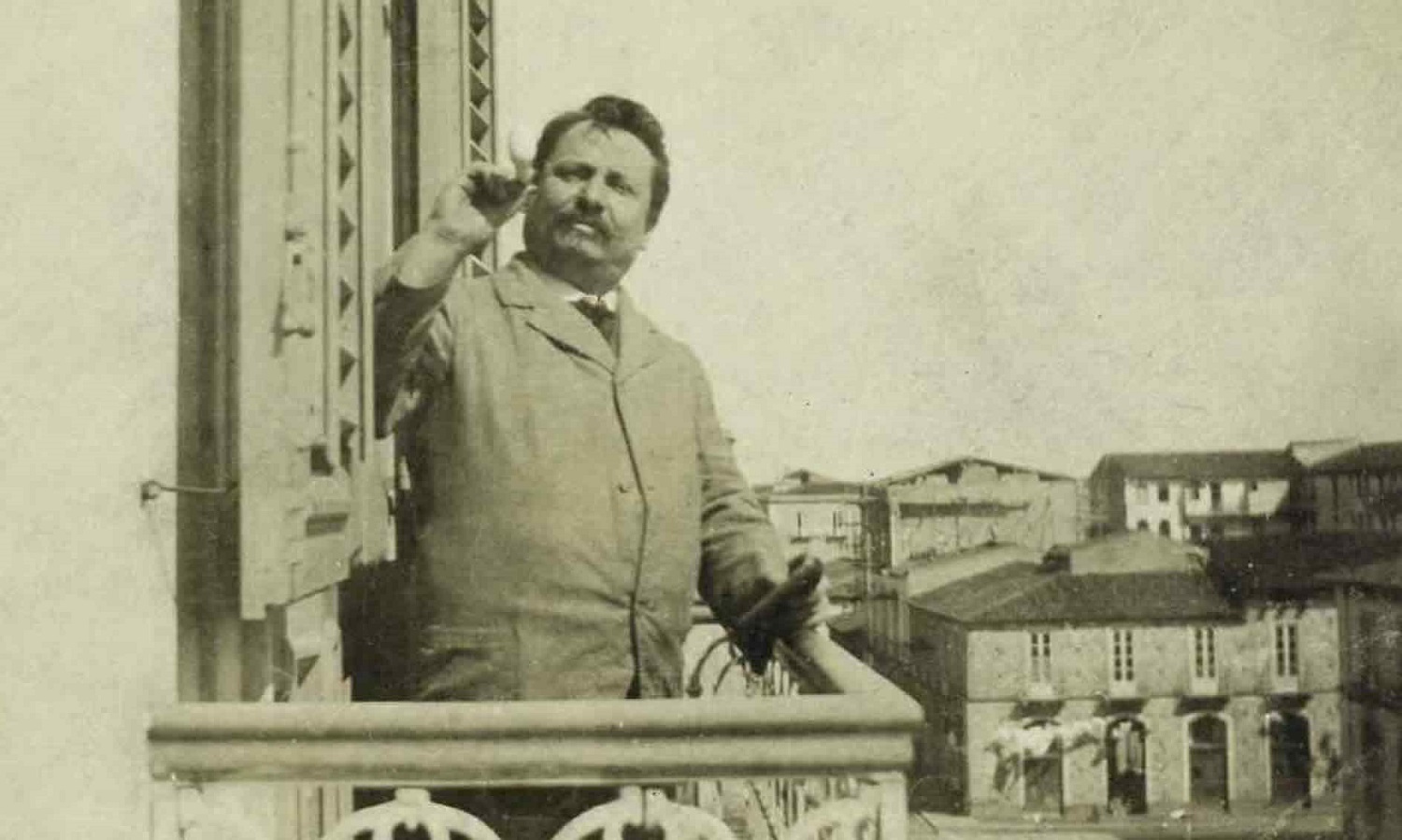

Giovanni Pascoli a Messina: “Io ero giunto dove giunge chi sogna”

“A Messina ho passato i cinque anni migliori, più operosi, più lieti, più raccolti, più raggianti di visioni, più sonanti d’armonie della mia vita” Sono…

“A Messina ho passato i cinque anni migliori, più operosi, più lieti, più raccolti, più raggianti di visioni, più sonanti d’armonie della mia vita” Sono…

L’aspetto religioso è per Messina, oltre che un elemento culturale di identità, un’immagine di rinascita. Il culto mariano nei momenti critici che hanno coinvolto la…

La scorsa settimana, scrivendo della storia del nostro Ateneo, abbiamo citato alcuni degli intellettuali ai quali è stato reso l’onore di poter figurare tra i…