Firenze, estremisti di destra aggrediscono due studenti davanti scuola

Lo scorso 18 Febbraio, davanti al Liceo Classico Michelangiolo di Firenze, alcuni studenti membri di un collettivo di sinistra sono stati ferocemente aggrediti con pugni…

Lo scorso 18 Febbraio, davanti al Liceo Classico Michelangiolo di Firenze, alcuni studenti membri di un collettivo di sinistra sono stati ferocemente aggrediti con pugni…

Riparte la rubrica “NextGenerationME” dedicata ai giovani talenti messinesi. Il protagonista di oggi è l’architetto Luciano Giannone, autore di un’opera di ricostruzione virtuale della Messina…

Il 15 settembre scorso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze ha stabilito uno sconto di pena di 13 anni rispetto alla sentenza di primo…

In attesa del rientro in classe degli studenti delle scuole superiori siciliane, previsto, salvo rinvii, per l’inizio della prossima settimana, torna il nostro spazio dedicato…

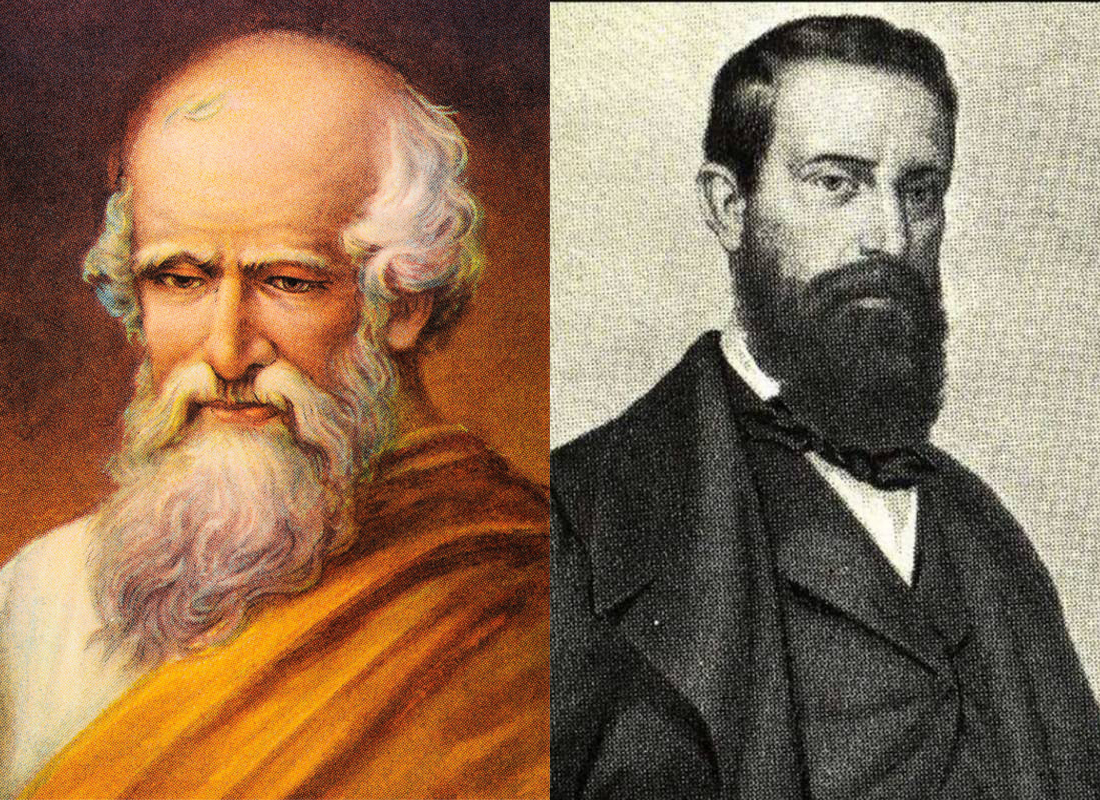

La città di Messina ha dato i natali a numerosi personaggi illustri che hanno fornito un contributo importante alla cultura italiana, come l’artista Antonello e…