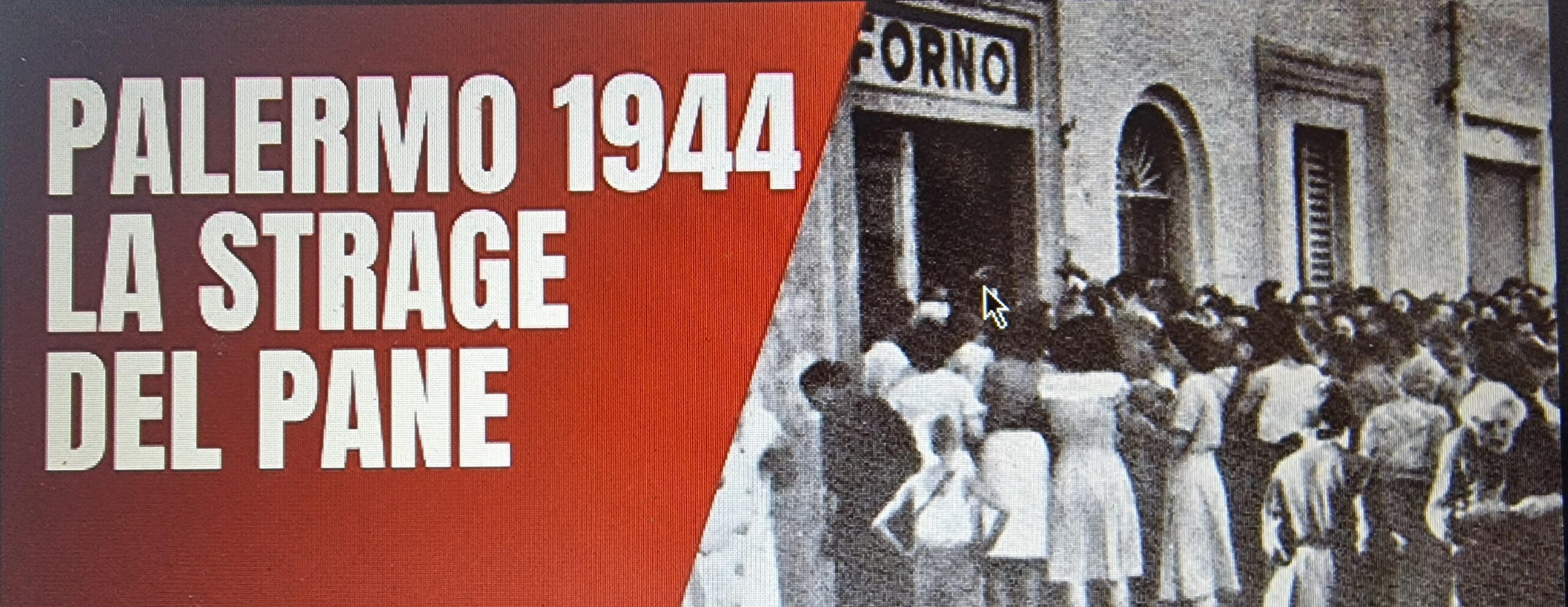

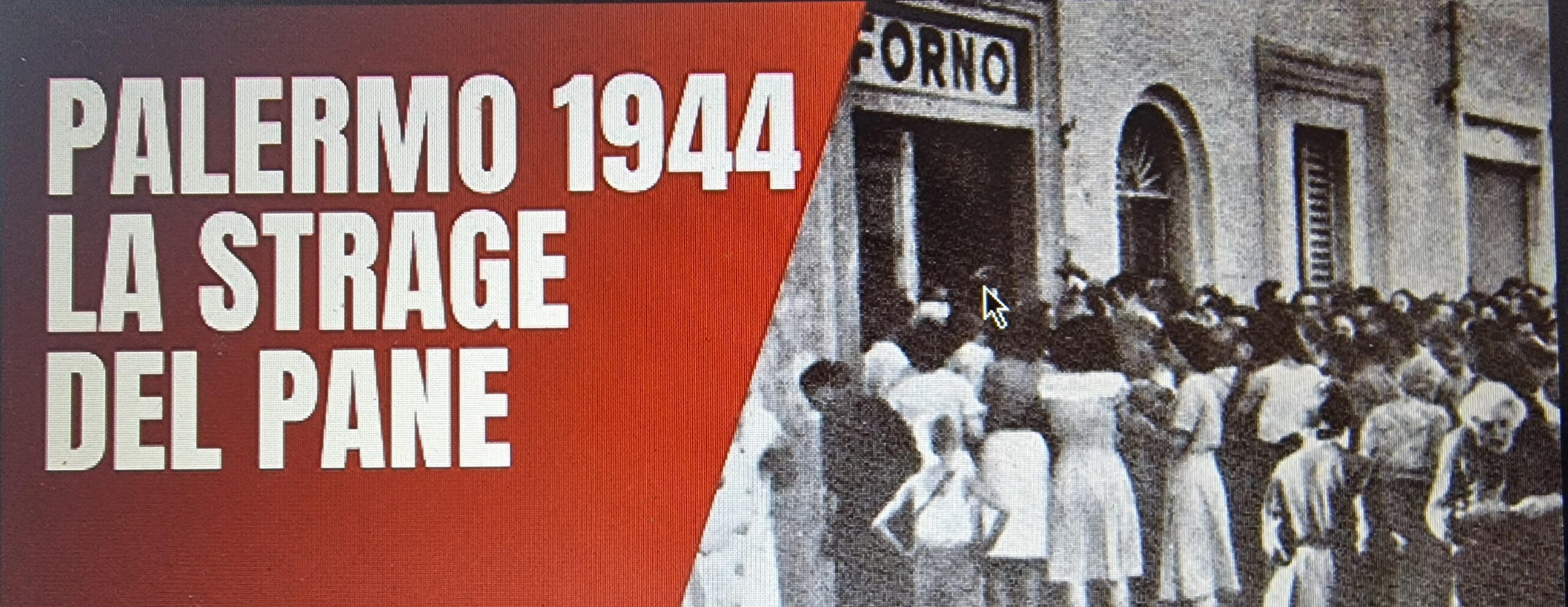

La strage del pane: la vigliaccheria della guerra attraverso la fame

Correva l’anno 1944, era il 19 ottobre e la Sicilia aveva fame. Palermo aveva fame. Le sue figlie e figli chiedevano pane e pasta per…

Correva l’anno 1944, era il 19 ottobre e la Sicilia aveva fame. Palermo aveva fame. Le sue figlie e figli chiedevano pane e pasta per…

Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini, che era allora a capo del Governo, fu destituito dal Gran Consiglio del Fascismo e arrestato. La liberazione completa…

Continua il nostro percorso alla (ri)scoperta delle meraviglie di Messina; oggi “visiteremo” la prestigiosa e imponente Galleria Vittorio Emanuele III, celebre luogo di ritrovo, attualmente…

La seconda guerra mondiale è stata un evento che ha sconvolto le dinamiche culturali, politiche ed economiche d’Europa. Allo stesso tempo, il suo esito ha…