Monica Vitti e “L’avventura” messinese

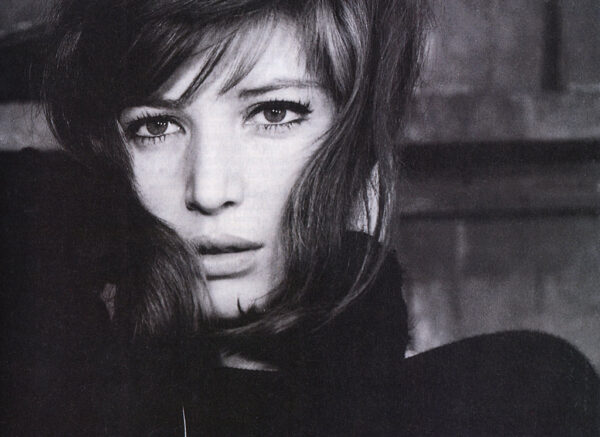

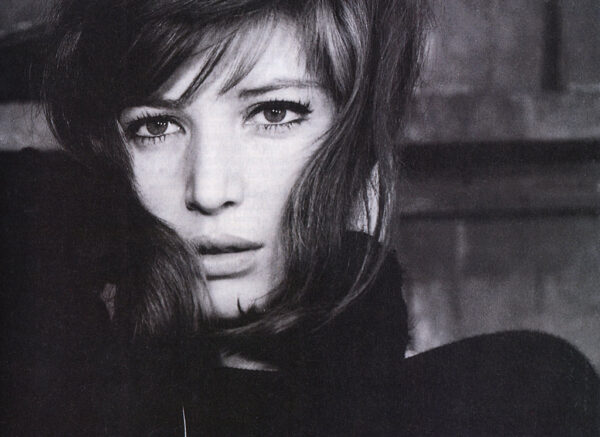

Attrice poliedrica ed estremamente espressiva, Monica Vitti viene oggi ricordata tra le più grandi icone del cinema italiano. La sua innata versatilità le permise di vestire…

Attrice poliedrica ed estremamente espressiva, Monica Vitti viene oggi ricordata tra le più grandi icone del cinema italiano. La sua innata versatilità le permise di vestire…

Grande preoccupazione a Vulcano, nell’arcipelago delle isole Eolie: ieri è iniziata l’evacuazione delle abitazioni dell’area portuale e delle zone limitrofe – al momento con interdizione…

C’è stato un tempo in cui quella macro realtà politica unitaria che porta il nome d’Europa non era disegnata in nessuna delle carte geografiche del…

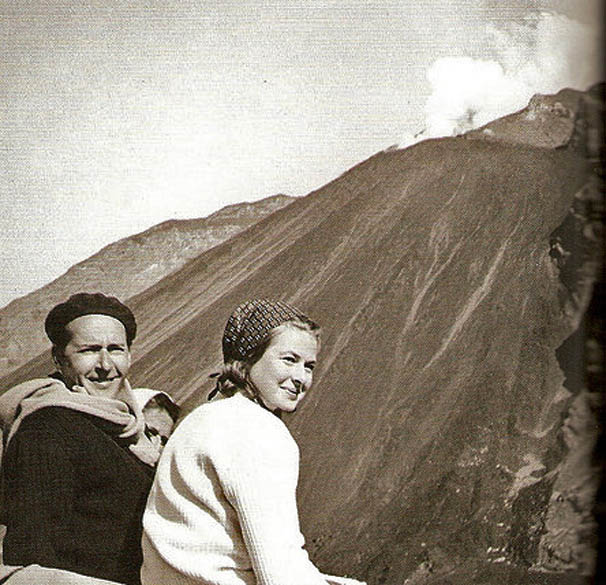

“Messina mi ha colpito di più, come ha colpito tutti gli altri: è una città che si differenzia radicalmente da tutte le altre dell’isola” (Michelangelo…

“Isolani sì, isolati no” è lo slogan del Salina Doc Fest, festival del documentario narrativo svoltasi nei giorni tra il 13 ed il 15 settembre…

In occasione dei 40 anni dalla morte, la rassegna BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo, alla sua prima edizione, ha ospitato a Palermo nella sala dei Cantieri…