Partenze e ripartenze: dove andremo a finire?

Partenze e ripartenze. Settembre è questo. Un viavai incessante tra chi ritorna e chi va via, tra progetti da lasciare andare nel dimenticatoio e progetti…

Partenze e ripartenze. Settembre è questo. Un viavai incessante tra chi ritorna e chi va via, tra progetti da lasciare andare nel dimenticatoio e progetti…

“Écrit et dirigé par Woody Allen”. Titoli di testa in francese per la versione originale di Coup de chance, opera numero 50 del regista che…

Perché usiamo Instagram? Nel corso degli anni sono numerose le insidie dovute alla spietata concorrenza, eppure l’applicazione di proprietà del gruppo Meta sembra essere riuscita…

Nonostante tutta la tolleranza e la ragione affermate dalla società moderna, gli americani stanno perdendo il controllo di un diritto fondamentale come cittadini di un…

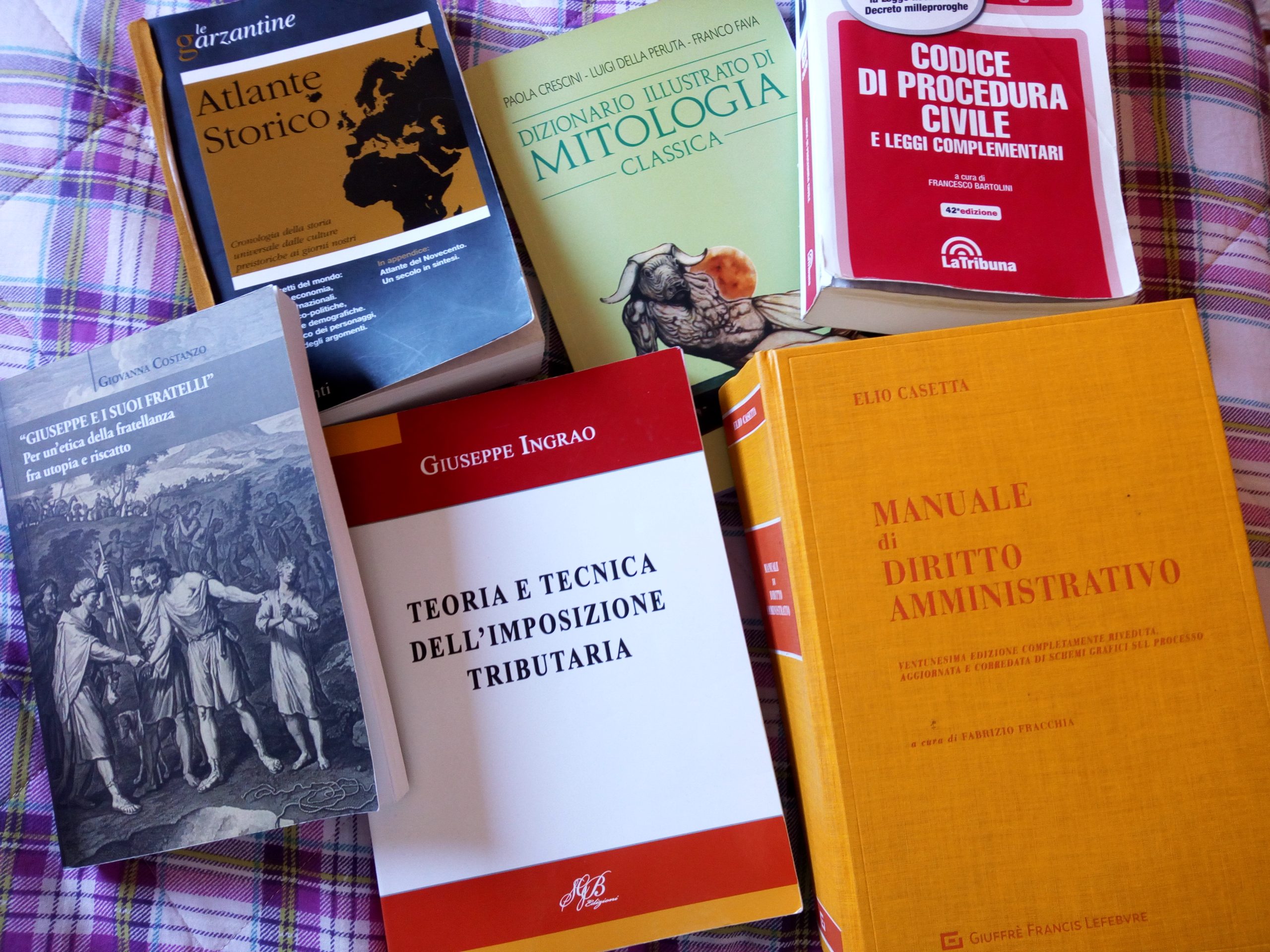

Si profila l’abolizione definitiva del divieto di iscrizione a due corsi di laurea contemporaneamente. Qualche mese addietro, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato il…

Tra una decina di post che inneggiano alla body positivity e un centinaio di scatti che esaltano bellezze 90-60-90, tra migliaia di prosopopee sull’accettazione di…

L’insegnamento principale che possiamo trarre dall’anno appena trascorso è che siamo tutti profondamente diversi, in maniera non sempre prevedibile e non immediatamente evidente. Abbiamo appreso…

Ne abbiamo sentito parlare per 40 anni, ma ora potrebbe diventare realtà. A vantarlo come punto saliente, il discorso programmatico del presidente del Consiglio Mario…

Che infanzia sarebbe senza Aristogatti, Dumbo e Peter Pan? Recentemente il colosso Disney, in nome del politically correct ha deciso di inserire all’inizio della proiezione…