Tutto ciò che è necessario per i giovani. La chiave della rinascita per Draghi

È un uomo di poche parole, Mario Draghi. Non è un frequentatore di salotti televisivi né avvezzo ad interviste: lo abbiamo percepito tutti cercando tra…

È un uomo di poche parole, Mario Draghi. Non è un frequentatore di salotti televisivi né avvezzo ad interviste: lo abbiamo percepito tutti cercando tra…

“Ascoltare l’opinione degli esperti è importante, perché consente agli ascoltatori di entrare in contatto con notizie attendibili, conformi alla verità scientifica dei fatti, preservando in…

Nella giornata di ieri mattina un gruppo di 250 attivisti No Tav ha lanciato l’offensiva. Secondo le fonti investigative, gli attivisti si sono separati in…

Domenica 15 novembre è nata la Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), l’area economica di libero mercato più grande del mondo. 15 paesi che producono 1/3 del…

Una luce in fondo al tunnel si è accesa con l’annuncio dell’efficacia al 90% del vaccino prodotto dall’industria farmaceutica americana Pfizer in collaborazione con la…

Al via domani il primo appuntamento della tre giorni di Open Day UniMe, l’orientamento telematico che l’Ateneo Peloritano offre ai futuri iscritti, nell’impossibilità di farlo…

Dopo aver discusso nel dettaglio la scorsa settimana le caratteristiche dell’intervento effettuato dalla BCE in risposta alla crisi causata dal Covid-19, la linea temporale degli…

In questi mesi di lockdown tra le pagine di giornale, le notizie d’ultima ora in TV, le ricerche Google, le news riguardo gli strumenti adottati…

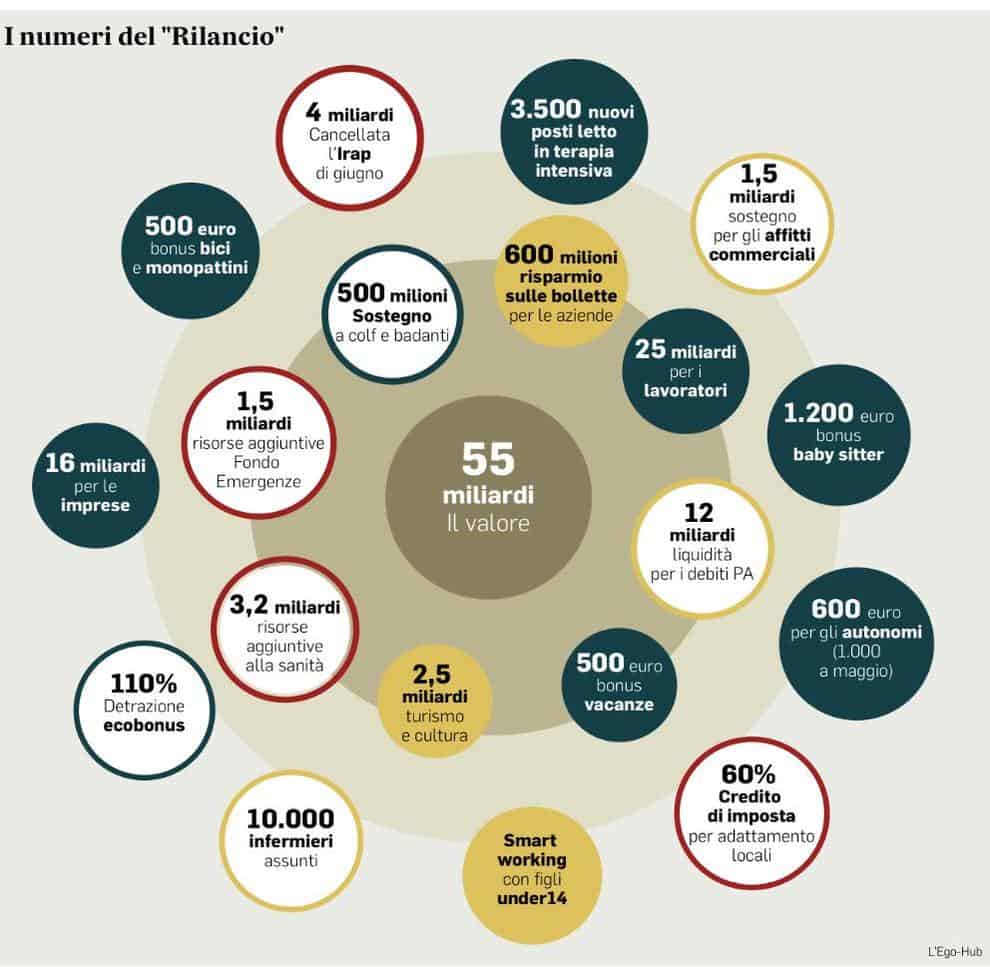

Il 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge “Rilancio”. Una manovra da circa 155 miliardi di euro, di cui 55 in…