L’orologio astronomico del Duomo di Messina

Eventi naturali e bellici nei secoli tentarono di affondare il territorio messinese, riuscito nonostante tutto a sopravvivere e rinascere straordinariamente. Tra i capolavori della città,…

Eventi naturali e bellici nei secoli tentarono di affondare il territorio messinese, riuscito nonostante tutto a sopravvivere e rinascere straordinariamente. Tra i capolavori della città,…

Ad ormai un mese dall’adozione delle prime misure di contrasto al Coronavirus, le nostre abitudini sono del tutto cambiate. In qualche modo ci siamo dovuti…

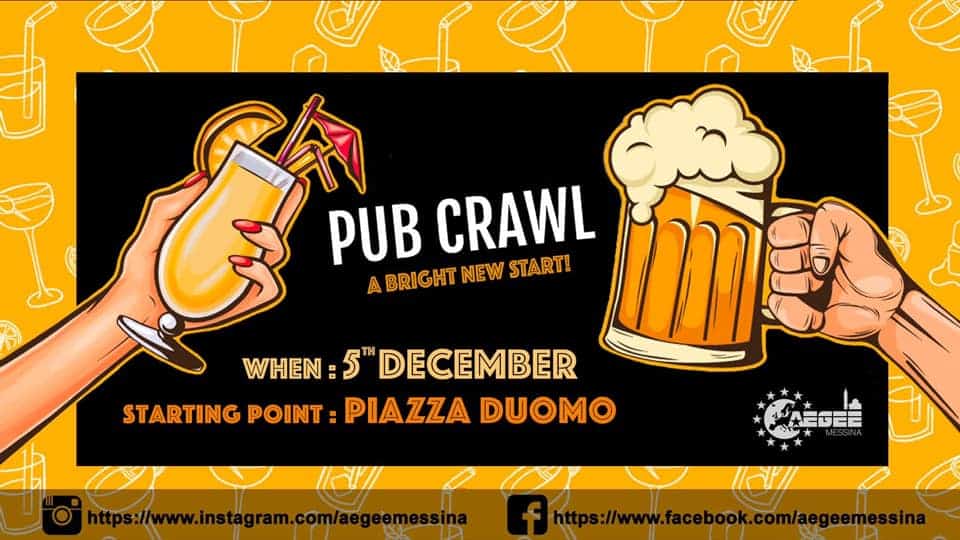

AEGEE-Messina ritorna con il suo tanto atteso PUB CRAWL! Siete pronti a passare una serata tra alcol e divertimento? Solo AEGEE ti dà questa possibilità:…

Se c’è una categoria di personaggi con la quale la Storia è stata più ingiusta, almeno per quanto riguarda Messina, è quella dei musicisti. Tra…

Appassionati di musica, esultate: Messina ha una sorpresa che fa per voi. Se vi dovesse capitare di fare due passi in piazza Duomo a Messina…

Pochi luoghi possono raccontarci la storia della città di Messina più del suo Duomo. Fondato in periodo bizantino ma ampliato alle dimensioni attuali sotto Ruggero…