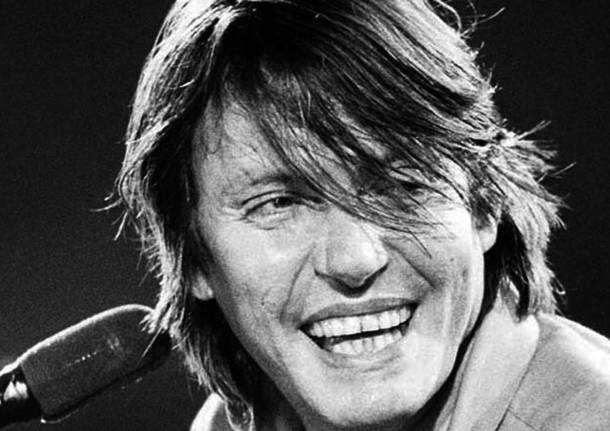

De Andrè, il poeta contemporaneo

Se vi dico “la chiamavano bocca di rosa, metteva l’amore, metteva l’amore”, “ah che bell ‘o cafè, pure in carcere ‘o sanno fa” oppure “all’ombra…

Se vi dico “la chiamavano bocca di rosa, metteva l’amore, metteva l’amore”, “ah che bell ‘o cafè, pure in carcere ‘o sanno fa” oppure “all’ombra…

Andate sul lungomare della passeggiata di Messina e lì, su quei gradini che formano un piccolo anfiteatro abitato spesso da gatti randagi, prendete il vostro…