Dante Alighieri: ritratto umano del Sommo Poeta

Permaloso, acuto e sempre con la battuta pronta. Tu, che hai letto e studiato il Sommo Poeta sin dai banchi di scuola, ti sei mai chiesto…

Permaloso, acuto e sempre con la battuta pronta. Tu, che hai letto e studiato il Sommo Poeta sin dai banchi di scuola, ti sei mai chiesto…

Siamo abituati a meravigliarci di fronte a paesaggi fiabeschi, acque incantevoli e pianure interminabili. Tuttavia, il nostro pianeta riserva per noi non solo luoghi magici….

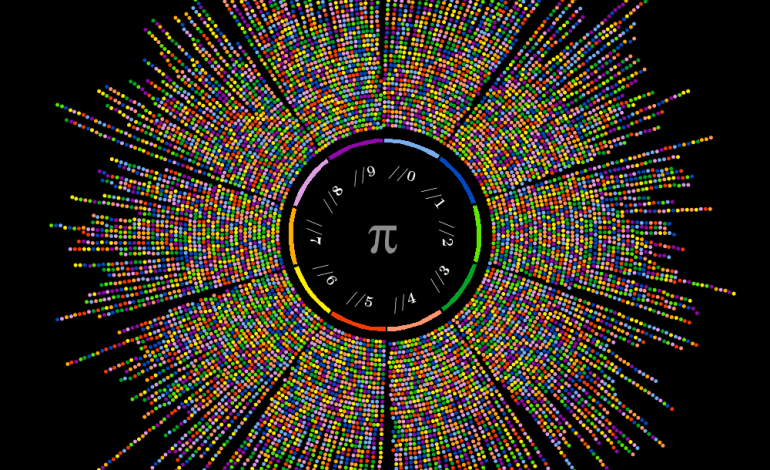

π. Sedicesima lettera dell’alfabeto greco, un piccolo carattere che rappresenta parte della nostra cultura. Questo simbolo, infatti, racchiude in sé una storia lunga millenni, colma…

La terra è la nostra casa da 200.000 anni, eppure questo grande corpo rotante riesce ancora ad apparire nuovo e ignoto ai suoi piccoli abitanti….

La Sicilia da sempre è una terra pregna di un notevole e caratteristico patrimonio socioculturale, che spazia dalle bellezze artistiche e paesaggistiche, fino a giungere…

Se fino a questo momento la scusa più accreditata da giovani sfaticati per non dover rifare il letto ogni mattina era: “Che lo sistemo a…

A tutti voi sarà capitato, almeno una volta, di vedere cadere giù dalle vostre mani qualche prelibatezza che stavate gustando con tanto amore, peggio ancora…

Si sa, l’UniMe ha tante eccellenze passate, presenti e, ci si augura, future. Un grande onore del nostro Ateneo, specialmente del dipartimento di Giurisprudenza, è…

Appassionati di musica, esultate: Messina ha una sorpresa che fa per voi. Se vi dovesse capitare di fare due passi in piazza Duomo a Messina…