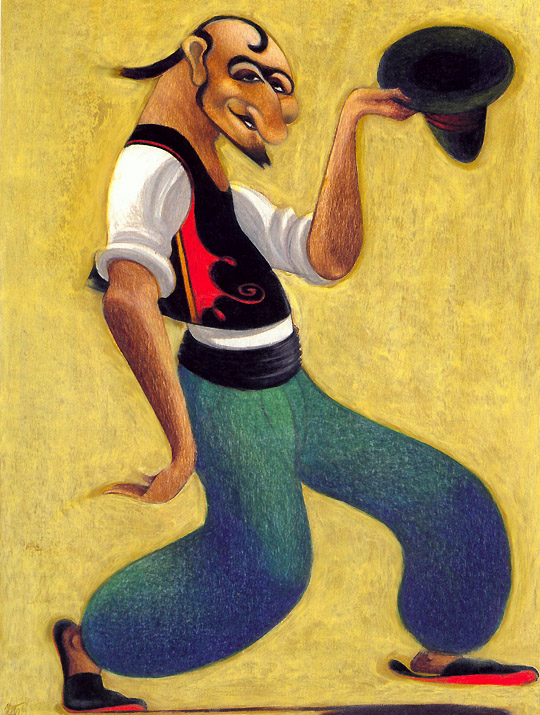

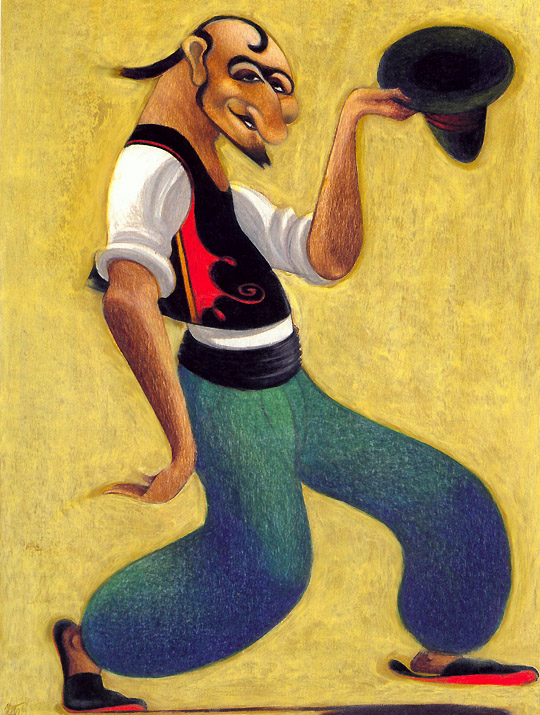

Ni cummini quantu a Giufà

In ogni angolo della Sicilia si parla dello sciocco Giufà e delle sue peripezie da credulone. Un grande personaggio che intratteneva grandi e piccini, prima…

In ogni angolo della Sicilia si parla dello sciocco Giufà e delle sue peripezie da credulone. Un grande personaggio che intratteneva grandi e piccini, prima…

Egon Schiele è stato uno dei protagonisti dell’Espressionismo austriaco, noto per il suo stile grafico e la distorsione delle figure, sfidando le norme di bellezza. …

Nel punto dove la cultura si fonde con la bellezza estatica mediterranea, tra spiagge paradisiache e panorami mozzafiato, Salina si fa cornice per uno degli…

Verrà realizzato entro il 20025 il MAXXI Med di Messina che rappresenterà l’arte e la cultura del Mediterraneo

Permaloso, acuto e sempre con la battuta pronta. Tu, che hai letto e studiato il Sommo Poeta sin dai banchi di scuola, ti sei mai chiesto…

Su Tik Tok, è ora un trend imperdibile, da dover fare necessariamente se si vuole ottenere il massimo dei voti e, soprattutto, se si desidera…

Chi accede a Palazzo Zanca, sede del Municipio di Messina, ha modo di osservare l’epigrafe in bronzo “Gran Mirci”, ripetuta cinque volte sui cancelli d’ingresso…

La città di Messina e l’intero mondo della cultura sono in lutto per la prematura scomparsa di Franz Riccobono, storico e cultore delle tradizioni popolari…

Sull’attenti e mano sul petto: stiamo per parlare dell’Opera dei Pupi! Molto più che marionette, sono una di quelle cose (forse la primaria!) che più…