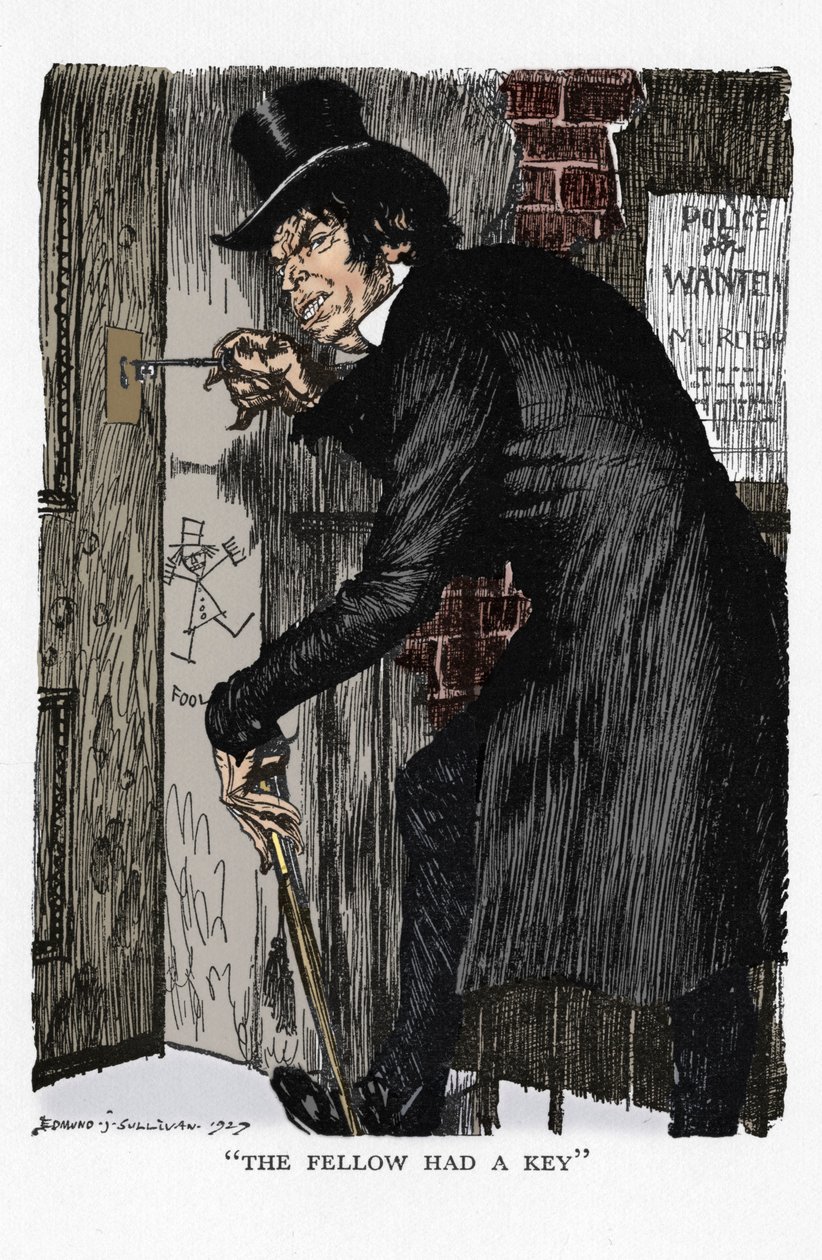

Dietro il personaggio: Dr. Jekyll e Mr. Hyde

“Ti accorgerai a tue spese che nel lungo cammino della vita incontrerai molte maschere e pochi volti.“ Le parole di Pirandello dettano la sceneggiatura nel…

“Ti accorgerai a tue spese che nel lungo cammino della vita incontrerai molte maschere e pochi volti.“ Le parole di Pirandello dettano la sceneggiatura nel…

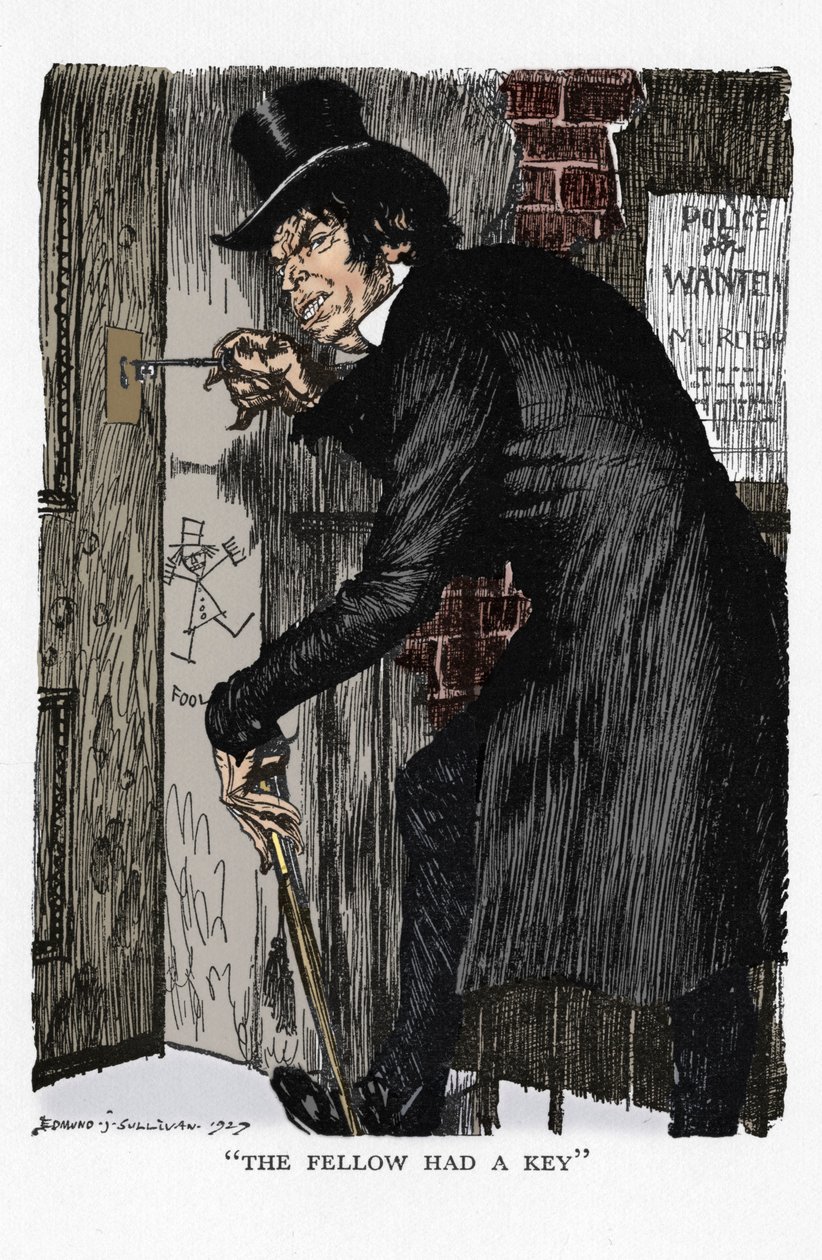

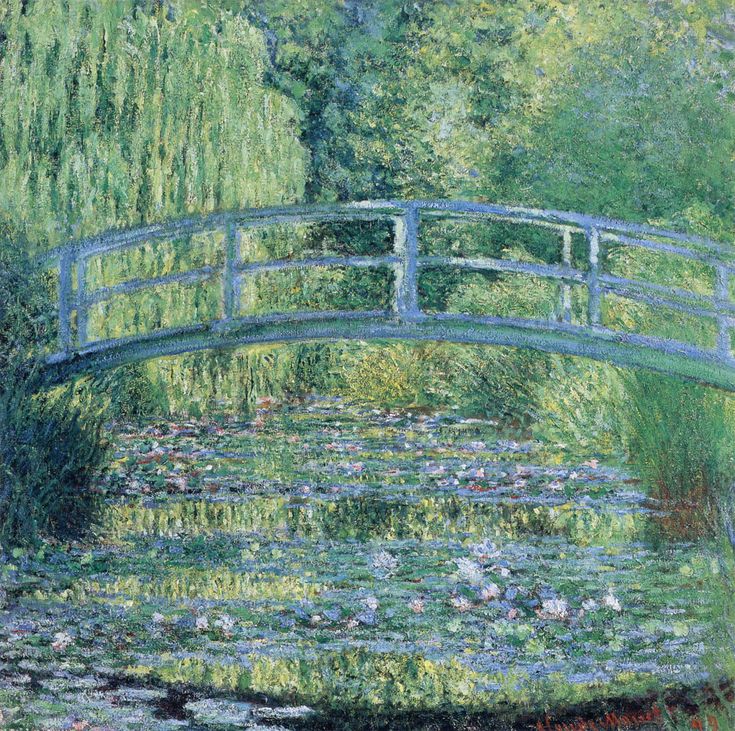

Un verde intenso, saturo, quasi innaturalmente brillante: è il colore che, nell’Ottocento, ridefinì l’estetica della pittura europea. I pigmenti a base di arsenico — come…

Quel po’ d’anima “Le parole sono il nostro mestiere. Le parole sono tenere cose, intrattabili e vive, ma fatte per l’uomo e non l’uomo per…

Torna con la sua undicesima edizione l’Indiegeno Fest, il festival siciliano organizzato da Leave Music e dall’Associazione Clap con il patrocinio del Comune di Messina….

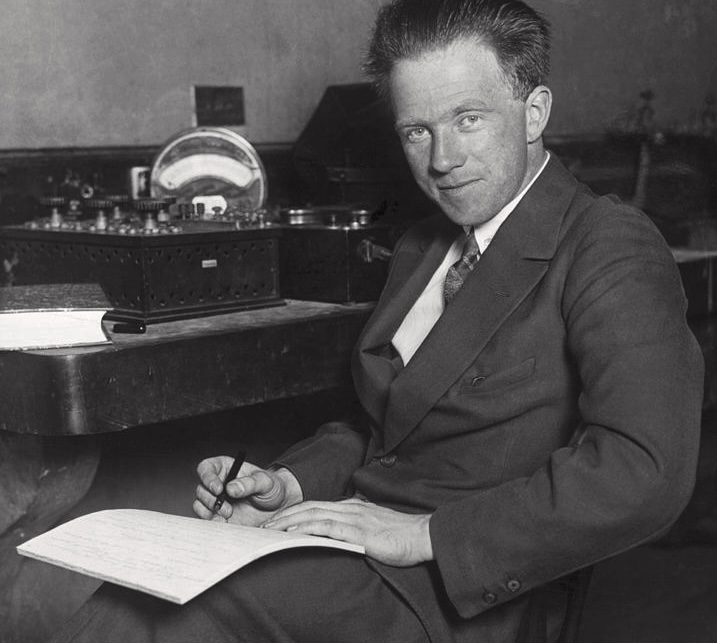

Leggendo tra le righe: onde e particelle […] nella ricerca dell’armonia della vita, non dobbiamo dimenticarci che nel dramma dell’esistenza siamo insieme attori e spettatori….

Artemisia Gentileschi (1593 – ca. 1656) è oggi riconosciuta come una delle figure più significative della pittura barocca, non solo per il suo talento eccezionale,…

Ogni primo maggio si conclude quella tripletta di giorni rossi nel calendario che, da Pasquetta passando per il 25 aprile fino al primo maggio stesso…

Salvatore Quasimodo, vincitore del Premio Nobel per la poesia nel 1959, è stato uno dei massimi esponenti della letteratura italiana del Novecento. Le sue opere,…

La Sostenibilità: Una Sfida Urgente e Culturale Oggi, il tema della sostenibilità rappresenta una delle questioni più urgenti e complesse del nostro tempo. Eventi climatici…