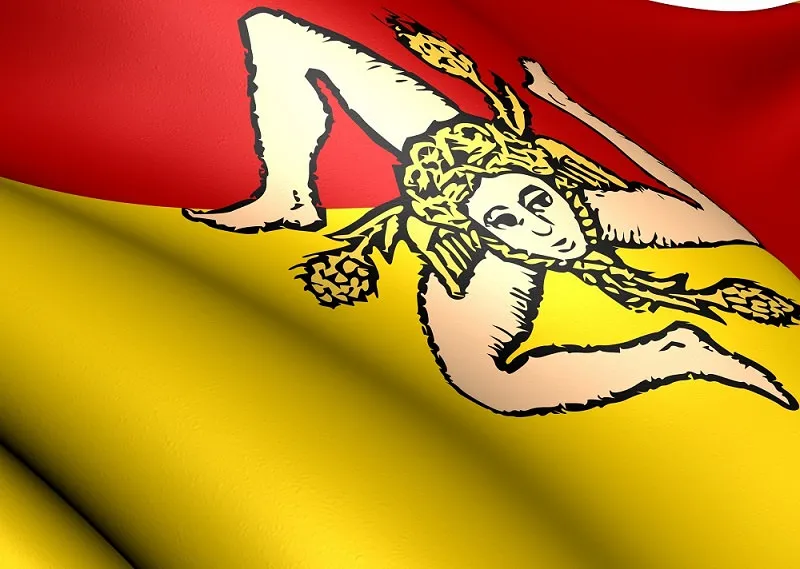

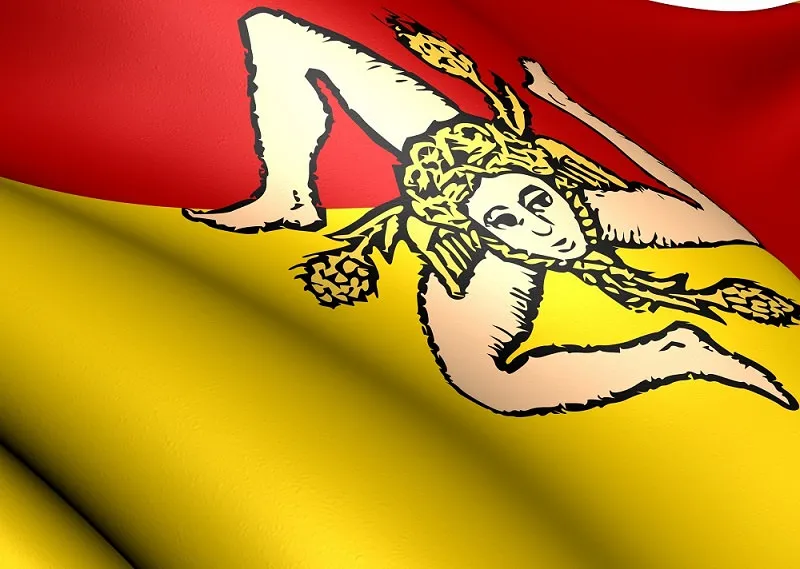

La Trinacria: significato e origine del simbolo della sicilitudine

Dai souvenir alle ceramiche, dai tatuaggi alla stessa bandiera siciliana: la Trinacria è rappresentata ovunque nella nostra isola. Ma in quanti conoscono il suo significato…

Dai souvenir alle ceramiche, dai tatuaggi alla stessa bandiera siciliana: la Trinacria è rappresentata ovunque nella nostra isola. Ma in quanti conoscono il suo significato…

Circe dai riccioli belli, la Diva possente canora, ch’era sorella d’Eèta, signore di mente feroce. Erano entrambi nati dal Sole che illumina il mondo: fu madre…

Amato dagli italiani per l’autorevolezza di “pater familias” manifestata al potere e il profilo basso tenuto nella guida della sua altissima carica, Sergio Mattarella chiude…

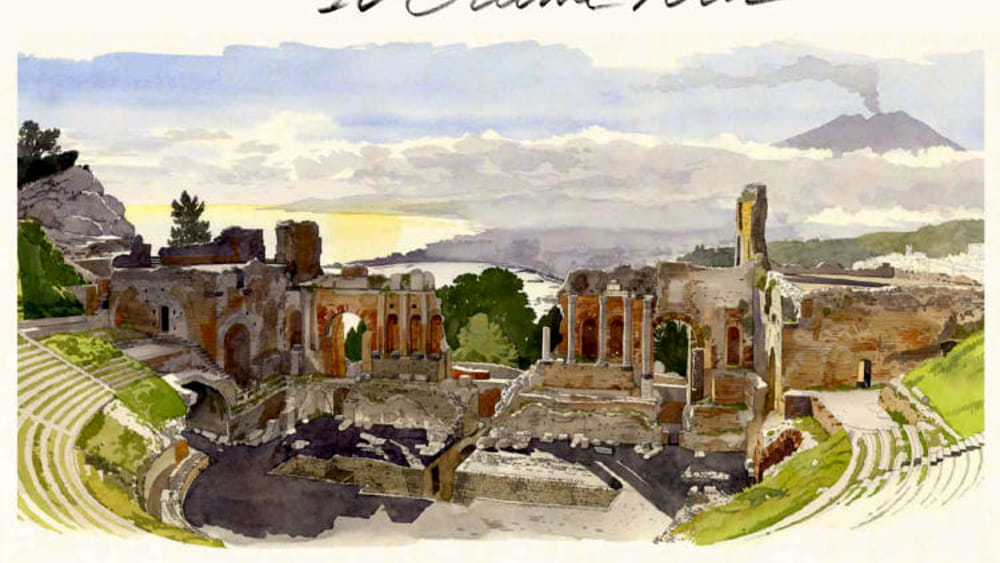

Lo scorso sabato è calato il sipario sulla 67esima edizione del Taormina Film Fest con la cerimonia di premiazione. Il Cariddi d’Oro (premio al miglior…