Messina tra arte e indifferenza: la Palazzina Grill

Percorrendo la SS 114 verso l’Orientale Sicula, al confine tra la zona di Minissale e Contesse, possiamo ammirare la maestosa Palazzina Grill, ubicata a lato…

Percorrendo la SS 114 verso l’Orientale Sicula, al confine tra la zona di Minissale e Contesse, possiamo ammirare la maestosa Palazzina Grill, ubicata a lato…

Siamo ormai abituati a sentire le stravaganze e le follie degli artisti, da Byron a Wilde, da Casanova a D’Annunzio. Pochi sanno che anche qui,…

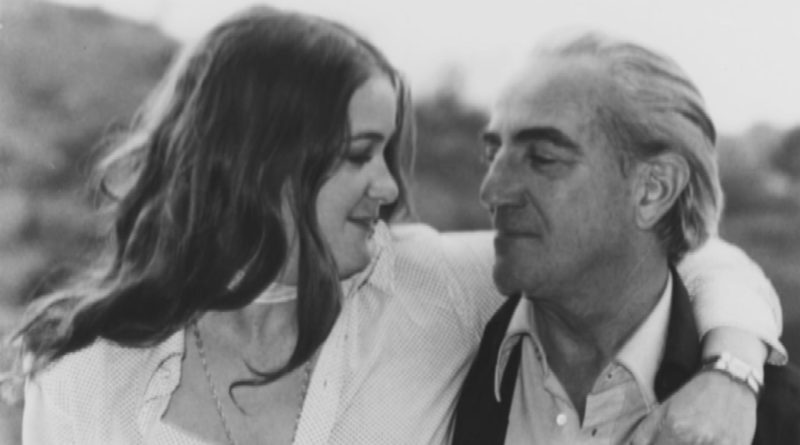

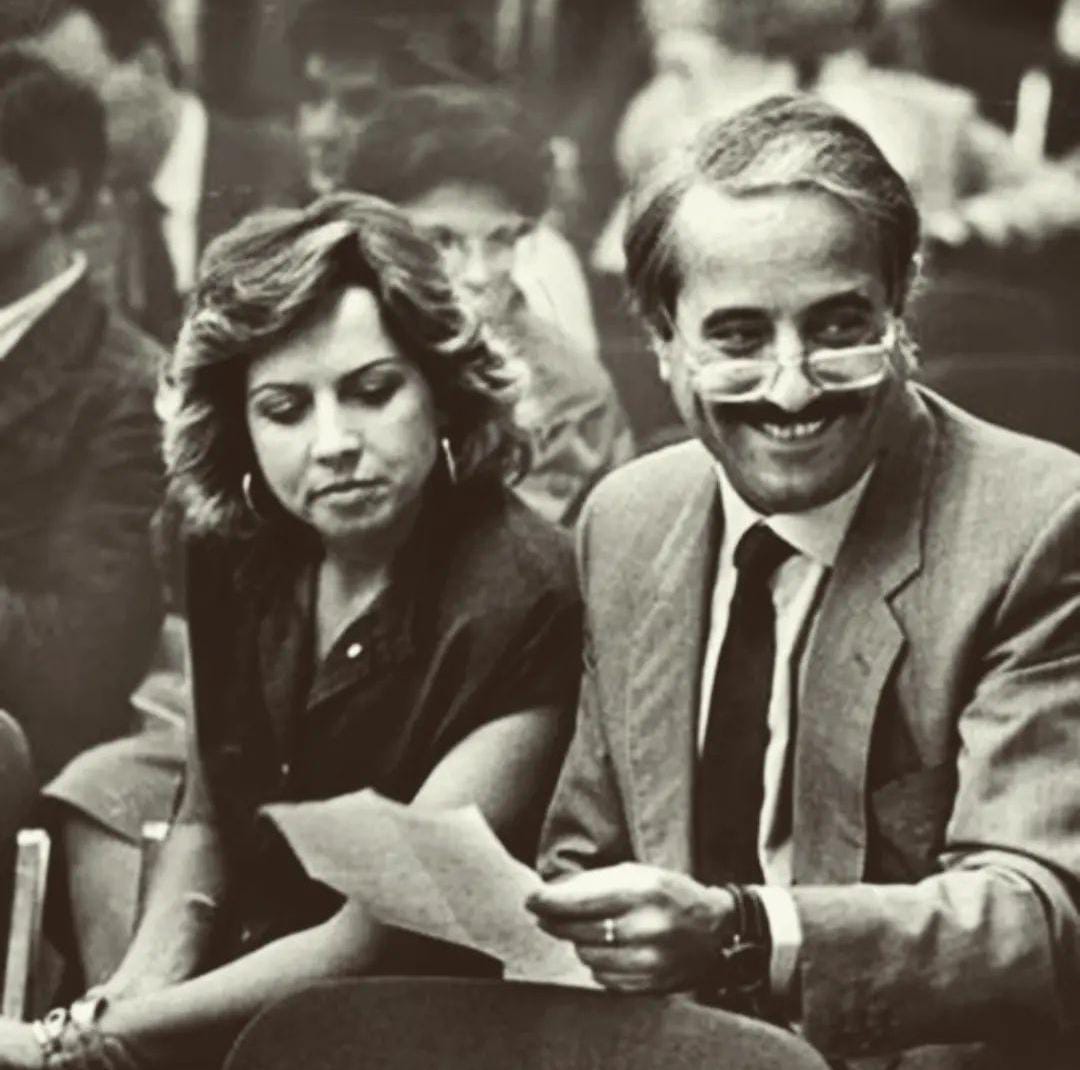

Il 25 novembre si è svolta presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Ateneo di Messina, la presentazione del libro di Felice Cavallaro: Francesca- storia di un…

Il declivio della catena montagnosa, dolcemente digradante verso il Faro, è popolato da villini deliziosi, mentre occhieggiano, tra il verde smeraldino dei vigneti e quello…

Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini, che era allora a capo del Governo, fu destituito dal Gran Consiglio del Fascismo e arrestato. La liberazione completa…

Nell’incantevole provincia di Messina, alle pendici dei Nebrodi, si trova lo splendido borgo di San Piero Patti, un paese ricco di storia, cultura e soprattutto…

“Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito…

Continua il nostro percorso alla (ri)scoperta delle meraviglie di Messina; oggi “visiteremo” la prestigiosa e imponente Galleria Vittorio Emanuele III, celebre luogo di ritrovo, attualmente…

Eventi naturali e bellici nei secoli tentarono di affondare il territorio messinese, riuscito nonostante tutto a sopravvivere e rinascere straordinariamente. Tra i capolavori della città,…