Su “Frontiers in Pediatrics” ricerca UNIME: i casi sommersi tra i bambini

Quando un fiume straripa si rende necessario progettare degli argini più alti per evitare succeda di nuovo. Oggi l’obiettivo è quello di arginare una nuova ondata…

Quando un fiume straripa si rende necessario progettare degli argini più alti per evitare succeda di nuovo. Oggi l’obiettivo è quello di arginare una nuova ondata…

Riceviamo e pubblichiamo il contributo del dott. Domenico Mazza, dottorando in Scienze Politiche presso l’Università di Messina, circa gli stravolgimenti nella nostra società dopo l’emergenza…

Ammettiamolo: anche noi abbiamo cucinato qualcosa durante la quarantena. Oppure siamo rimasti sorpresi nel vedere che tante persone si sono cimentate nella realizzazione di ricette complesse….

Negli ultimi giorni è stata data molta attenzione all’utilizzo dell’eparina nella terapia contro il SARS-CoV-2. Descritta da alcune testate giornalistiche con titoli sensazionalistici come “cura contro il Coronavirus”…

Come ormai sappiamo tutti, l’economia italiana sta affrontando un periodo inaspettato e mai vissuto prima. Quasi tutte le piccole e grandi industrie sono messe alle…

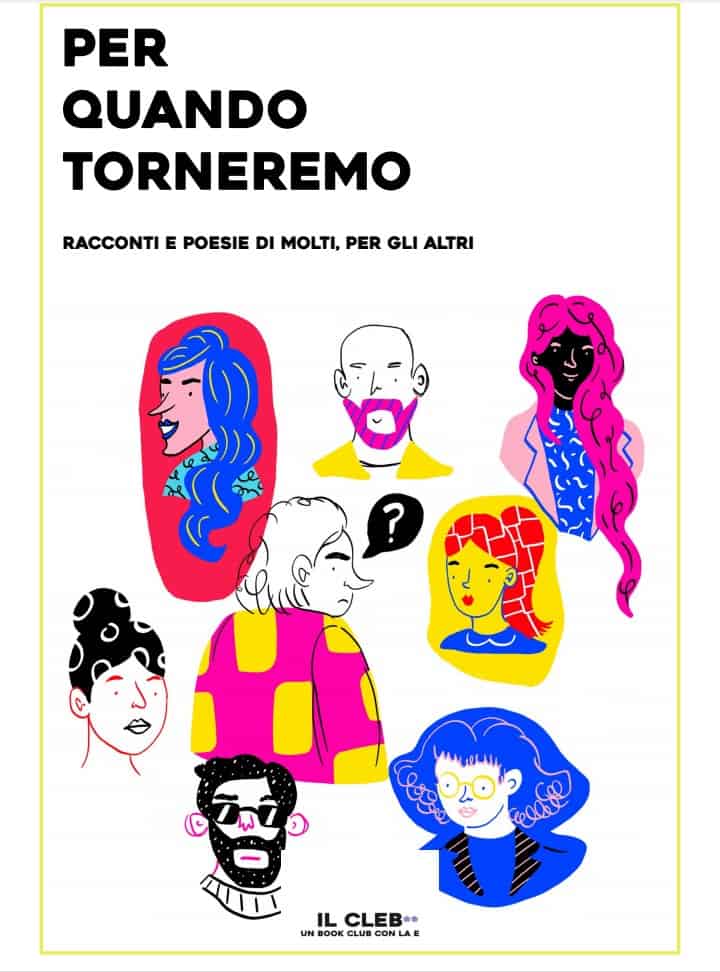

Può l’arte – e in particolar modo la letteratura – lanciare un messaggio di speranza in un periodo buio come questo? Può trasmettere quel senso…

Se per alcuni #andràtuttobene, per altri è già andato tutto male. Il Sars-Cov-2 monopolizza l’attenzione di tutto il mondo, non si parla d’altro perché non…

L’infezione da SARS-CoV-2 mercoledì è stata dichiarata dall’OMS una pandemia. Il Sistema Sanitario Nazionale italiano potrebbe non reggere al crescere esponenziale dei numeri, si paventa soprattutto…

È dall’inizio dell’epidemia da coronavirus che si ipotizzano contagi tra esseri umani e animali domestici, ma tutto ciò fino ad ora era stato categoricamente smentito….