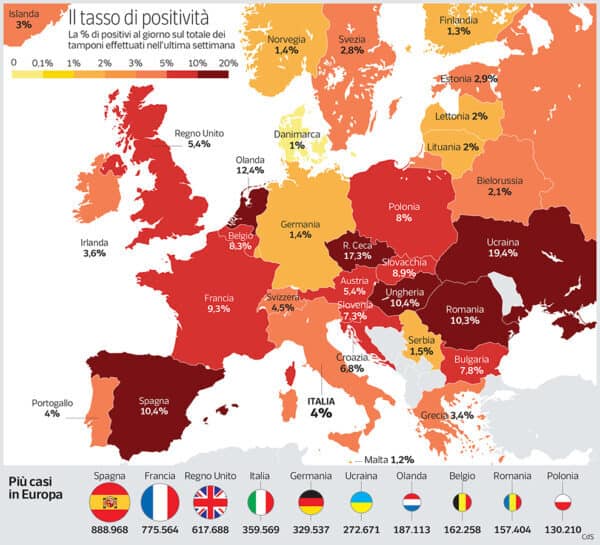

Cos’è il tasso di positività e perché ci aiuta meglio a capire l’andamento dell’epidemia

L’obiettivo di tutti gli stati nel mondo è quello di limitare e controllare il virus. Da un lato il tasso di positività diventa un indicatore…

L’obiettivo di tutti gli stati nel mondo è quello di limitare e controllare il virus. Da un lato il tasso di positività diventa un indicatore…

È appena stata resa nota, con relativo comunicato stampa, la sospensione delle attività didattiche in presenza, comprese le esercitazioni, laboratori e tirocini, programmate nelle aule…

La situazione in Sicilia oggi La Sicilia si trova al momento in una fase critica, ovvero in una situazione che può rimanere stabile oppure peggiorare…

Dopo aver passato la prima parte di 2020 quasi totalmente in lockdown, stiamo imparando a convivere con il virus e contemporaneamente stiamo conoscendo la sua…

Mark Zuckerberg durante la presentazione dei risultati finanziari di Facebook, ha annunciato il lancio nei prossimi sei mesi di WhatsApp Pay, un servizio di pagamento…

Dall’inizio della pandemia si è spesso discusso del ruolo degli animali domestici nella diffusione del virus. Ad oggi però non esiste ancora nessuna evidenza che affermi…

Il distanziamento sociale ci sta distruggendo! L’essere umano è un animale fortemente sociale. Dunque, non ci sorprenderà scoprire che si può vivere “un’astinenza da contatto”…

Negli ultimi tempi le misure emergenziali per contrastare la diffusione del Covid-19 ci hanno imposto un lockdown che per sportivi e grandi atleti ha significato…

Nei giorni scorsi si è molto dibattuto sul ruolo della vitamina D nel ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV2. Inoltre, un recente report dell’ISS…