Pareidolia: ecco perché vediamo volti ed oggetti nelle nuvole

Vi sarà già capitato che, osservando il cielo, vi siate imbattuti in figure che vi ricordano oggetti, animali o addirittura dei volti. Questo fenomeno prende…

Vi sarà già capitato che, osservando il cielo, vi siate imbattuti in figure che vi ricordano oggetti, animali o addirittura dei volti. Questo fenomeno prende…

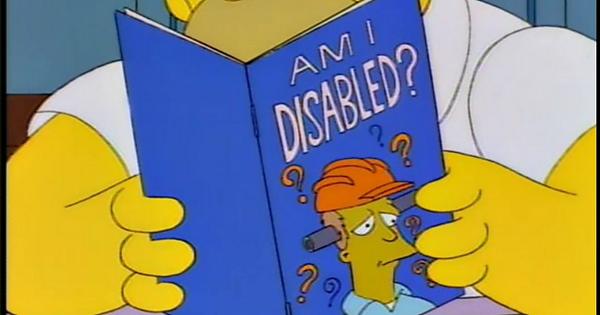

Evitiamo per una volta i soliti preamboli del caso e andiamo dritti al punto: la risposta alla domanda posta come titolo di questo articolo sembrerebbe…

Lo scorso 31 ottobre su Nature è uscito un articolo veramente interessante, riguardante una tecnica che potrebbe permettere a pazienti paraplegici di riacquistare il controllo…

Vi sarà probabilmente capitato, seguendo gli aggiornamenti online delle pagine di un noto quotidiano generalista, di imbattervi nel titolo di una breve news scientifica: “La…

Non esiste uomo che non abbia, almeno una volta nella vita, provato il sentimento dell’amicizia, né qualcuno che non abbia provato o desiderato amore. Sfido…

L’autismo colpisce una persona su centosessanta nel mondo, con un’incidenza dieci volte maggiore negli ultimi quarant’anni, ma di cosa si tratta realmente? Tanta confusione e…

Tantissime sono le qualità che ci rendono unici in natura, ma nessuna è equiparabile alle nostre attività cognitive superiori, che sebbene non siano da considerarsi…

Sto in ansia. Quante volte, nella vita di tutti i giorni, avremo usato questo termine per riferirci a tante piccole quotidiane situazioni di stress psichico…