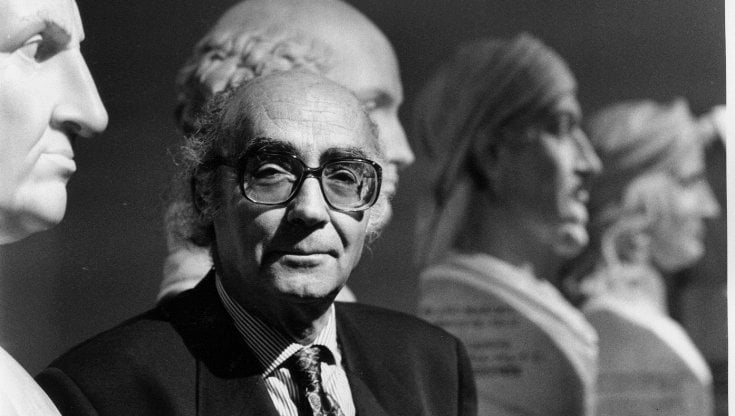

Perchè dopo 101 anni parliamo ancora di José Saramago?

101 anni fa, il 16 novembre 1922, nasceva José Saramago. Numerosi sono i capolavori che ha prodotto, dal celebre Cecità alla monumentale opera de Il Vangelo secondo…

101 anni fa, il 16 novembre 1922, nasceva José Saramago. Numerosi sono i capolavori che ha prodotto, dal celebre Cecità alla monumentale opera de Il Vangelo secondo…

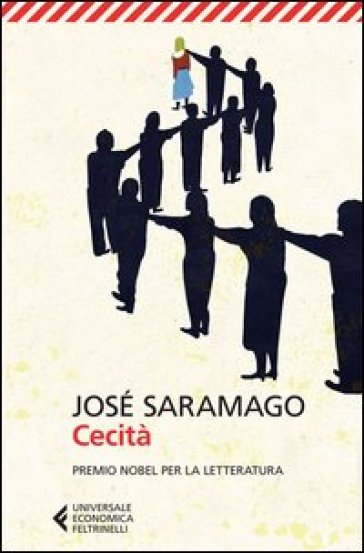

“Ciechi che, pur vedendo, non vedono” Nel 1995 José Saramago, Nobel per la Letteratura, scrisse un romanzo che poi fu reso anche film: il titolo…

“… ciechi che pur vedendo, non vedono” La lettura di “Cecità”, testo di José Saramago, nonché Premio Nobel per la letteratura, può lasciare una certa…