Pechino 2022: quando lo sport diventa un fattore politico

Che non si sarebbe trattato di un “normale” evento sportivo lo si intuiva già dalle premesse. Quella che poteva sembrare una solita cerimonia di apertura…

Che non si sarebbe trattato di un “normale” evento sportivo lo si intuiva già dalle premesse. Quella che poteva sembrare una solita cerimonia di apertura…

L’intelligence statunitense progettava un attacco ai danni dell’Isis da mesi. Il bersaglio era chiaro: il capo, Ibrahim al Hashimi al Qurayshi. L’obiettivo è stato raggiunto…

Lunedì la NATO ha dichiarato di aver stanziato nuove truppe, navi e caccia da combattimento sui territori dell’Europa dell’Est per intensificarne la difesa, mentre gli…

Il vertice tra il Segretario degli Stati Uniti Antony Blinken e il Ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha aperto la stagione del dialogo volta…

Giovedì il ministro degli Esteri del Nicaragua, Denis Moncada Colindres, ha annunciato l’interruzione dei rapporti diplomatici con Taiwan e l’avvio di relazioni ufficiali con la…

A poche settimane dall’ultimo – straordinario – incontro dei leader del G20 (per discutere della situazione afghana dopo la presa talebana di Kabul), tra oggi…

Condannato a 22 anni e mezzo di carcere Derek Chauvin, l’ex agente di polizia 45enne ritenuto responsabile dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd, durante l’arresto, il 25…

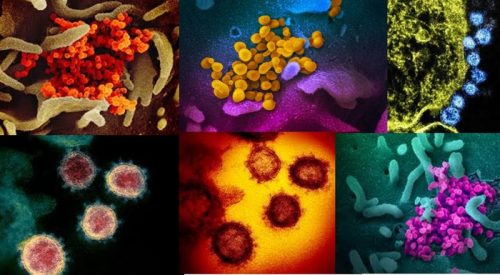

Si aggiunge un nuovo tassello nel mosaico delle origini del Covid-19 grazie allo studio condotto dallo scienziato statunitense Jesse Bloom. L’indagine di Jesse Bloom Il…

Si è conclusa domenica sera, a Carbis Bay, in Cornovaglia (Regno Unito), la riunione del G7, l’organismo che riunisce ogni anno i leader dei 7…