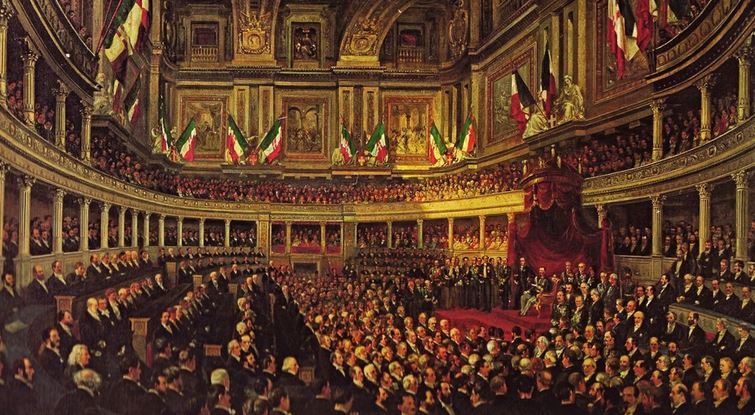

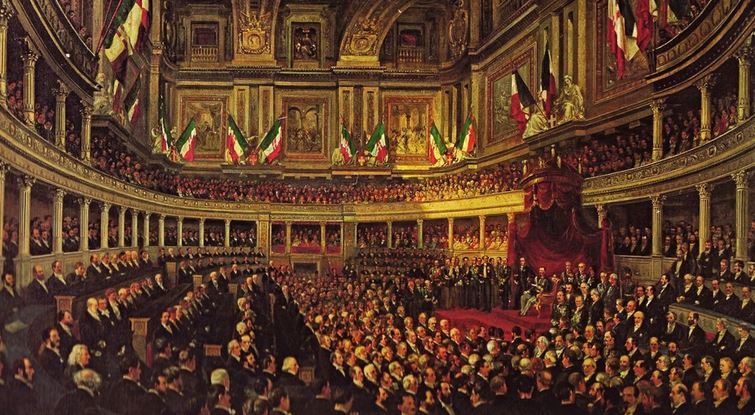

I parlamentari d’Italia eletti a Messina: Giuseppe Natoli e le prime elezioni del Regno

Il 18 febbraio, con il voto di fiducia della Camera al nuovo governo guidato da Mario Draghi, si è conclusa definitivamente la crisi di governo,…

Il 18 febbraio, con il voto di fiducia della Camera al nuovo governo guidato da Mario Draghi, si è conclusa definitivamente la crisi di governo,…

Negli ultimi giorni l’attenzione da parte dei media è puntata su Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La politica e sindacalista, membro…