La consapevolezza sull’autismo: intervista al Centro di Barcellona

I momenti di sensibilizzazione nei confronti di tematiche importanti quali l’autismo, su cui oggi ci concentreremo, sono essenziali per creare un percorso di consapevolezza sociale,…

I momenti di sensibilizzazione nei confronti di tematiche importanti quali l’autismo, su cui oggi ci concentreremo, sono essenziali per creare un percorso di consapevolezza sociale,…

Cari lettori, in questo terzo appuntamento della serie “Il dono dello spettro autistico”, che si propone di mettere in luce le potenzialità dei neurodivergenti senza…

Essere autistici non è un limite, bensì un dono. Questa serie di articoli, oggi al primissimo numero, vi narrerà di grandi personaggi che hanno fatto…

Il linguaggio verbale, l’empatia, la capacità di imparare velocemente mediante imitazioni, sono tutte peculiarità che rendono l’uomo un essere “speciale”. Una nuova scoperta I neuroni…

Chi al mondo non conosce la musica? Siamo proiettati sin dalle prime percezioni sensoriali a sentire suoni, melodie, che ci accompagnano poi per tutta la…

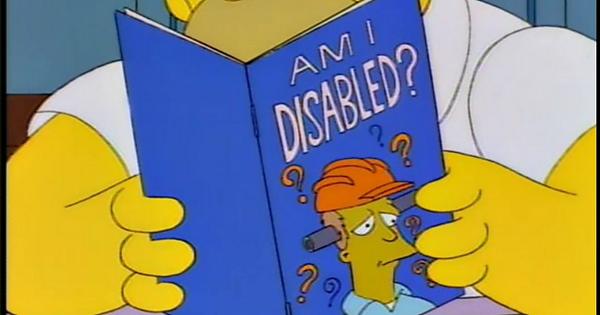

Evitiamo per una volta i soliti preamboli del caso e andiamo dritti al punto: la risposta alla domanda posta come titolo di questo articolo sembrerebbe…

L’autismo colpisce una persona su centosessanta nel mondo, con un’incidenza dieci volte maggiore negli ultimi quarant’anni, ma di cosa si tratta realmente? Tanta confusione e…

Tantissime sono le qualità che ci rendono unici in natura, ma nessuna è equiparabile alle nostre attività cognitive superiori, che sebbene non siano da considerarsi…

Una delle svolte più significative in campo medico è certamente rappresentata dall’introduzione dei vaccini, grazie ai quali sono state eradicate o fortemente contenute patologie gravi…