… l’opera di un messinese si trova nel centro di New York?

Ebbene sì, le abili mani di un messinese hanno dato forma al monumento che si trova in una delle principali piazze di New York: si…

Ebbene sì, le abili mani di un messinese hanno dato forma al monumento che si trova in una delle principali piazze di New York: si…

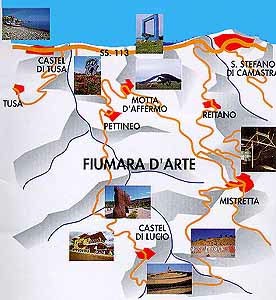

Nella parte settentrionale della Sicilia, a ridosso delle coste Tirreniche, si estende l’antica Valle dell’Halaesa, situata in quello che oggi è il Comune della città…

“A Messina la storia e l’arte non vanno “addosso” al visitatore; si lasciano inseguire, si fanno cercare, e si rivelano solo a chi sa dove…

Nell’ambito dell’arte della prima metà del cinquecento nell’Italia meridionale, Girolamo Alibrandi risulta una figura molto interessante. Scolaro di Salvo D’Antonio della bottega di Antonello da…

Se c’è una categoria di personaggi con la quale la Storia è stata più ingiusta, almeno per quanto riguarda Messina, è quella dei musicisti. Tra…