Neuroestetica: la scienza dietro l’arte

La disciplina che concilia le neuroscienze e l’estetica, intesa come sfera del sensibile in riferimento all’arte, e che si promette di studiare con metodo scientifico…

La disciplina che concilia le neuroscienze e l’estetica, intesa come sfera del sensibile in riferimento all’arte, e che si promette di studiare con metodo scientifico…

Si dice spesso che il futuro sia in mano alle nuove generazioni. Noi di UniVersoMe, da giovani redattori, crediamo fermamente in quest’assunto, a tal punto…

La provocazione insita nel titolo di questo breve articolo nasce spontaneamente, sul finire delle vacanze natalizie, più precisamente il 4 gennaio. Apprendo la notizia della…

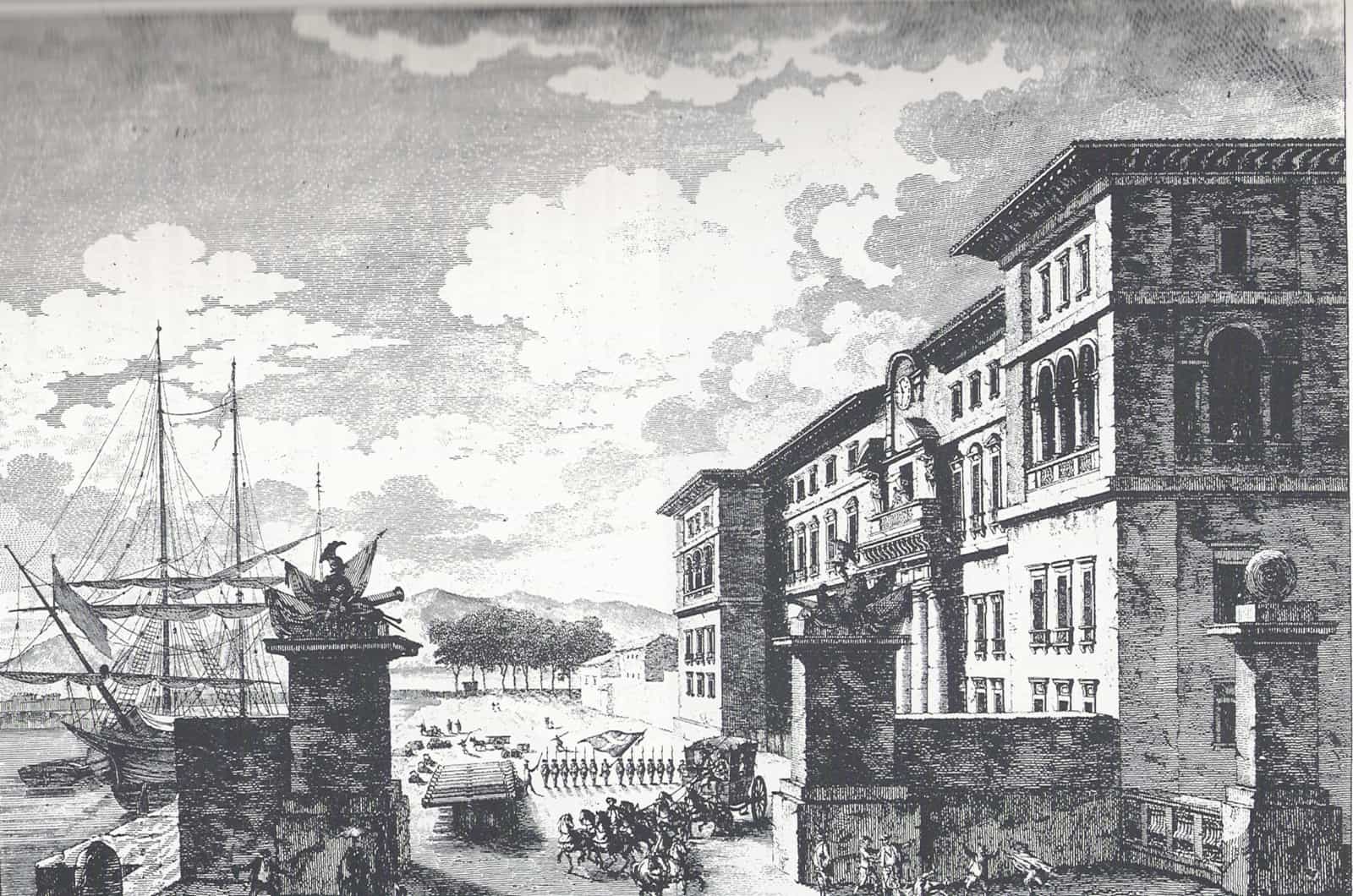

All’incrocio tra la via I Settembre e il Viale San Martino oggi sorge il Palazzo della Dogana, costruito in stile Liberty, nel 1914, su progetto…

É difficile descrivere lo spettacolo a cui si assiste quando si raggiunge Messina dal mare. Sicuramente familiare a molti studenti fuori sede (specialmente quelli che…

Nella Messina del lontano 1588, su disegni di Andrea Calamech, fu edificata la Chiesa di San Gregorio, oggi inesistente a causa del terremoto del 1908…

“Oppresso da pene ed angustie vengo a Voi, Santa Madre Eustochia, per trovare nel vostro cuore soccorso, conforto e pace. Voi siete Avvocata, aiutatemi;…

Uno dei luoghi più belli e ricchi di storia a Messina è sicuramente il Santuario di Montalto. Bello perché si staglia alto, sul colle della…

Paesaggio mozzafiato: da un lato i monti Peloritani, dall’altro il letto della fiumara San Michele. Ci troviamo poco fuori Messina, precisamente al monastero di Santa…