Il sincretismo. Quando le affinità uniscono popoli e religioni

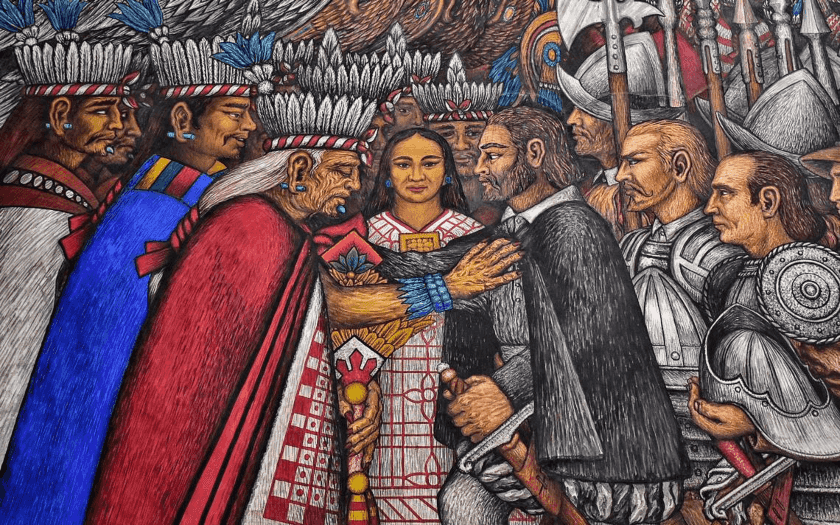

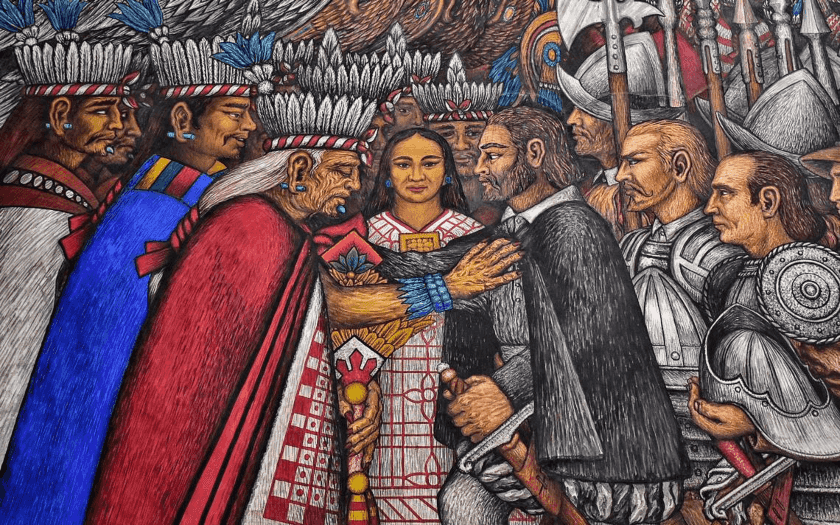

Quando nel corso della storia si origina una collisione tra due realtà culturali diverse, sono due le possibilità che si presentano come ipotetico futuro: che…

Quando nel corso della storia si origina una collisione tra due realtà culturali diverse, sono due le possibilità che si presentano come ipotetico futuro: che…

La kefiah è il simbolo del popolo palestinese e della lotta per la liberazione della Palestina. La kefiah è un copricapo tradizionale, diffuso anche tra…

Sì è svolto giorno 12 aprile al Dicam l’incontro con l’antropologa Macrina Marilena Maffei, autrice dell’opera La maga e il velo. Incantesimi, riti e poteri…

Il volto è ciò che principalmente ci contraddistingue: piccole differenze nei tratti facciali possono suscitare reazioni diametralmente opposte in un osservatore. L’attrazione, la fiducia o…