Distacco della piattaforma Conger: cosa accade in Antartide

Le terre dei ghiacciai sono solo alcune delle vittime del riscaldamento globale. Tra tutte le aree colpite, l’Artico e l’Antartide, insieme alla calotta groenlandese, sono…

Le terre dei ghiacciai sono solo alcune delle vittime del riscaldamento globale. Tra tutte le aree colpite, l’Artico e l’Antartide, insieme alla calotta groenlandese, sono…

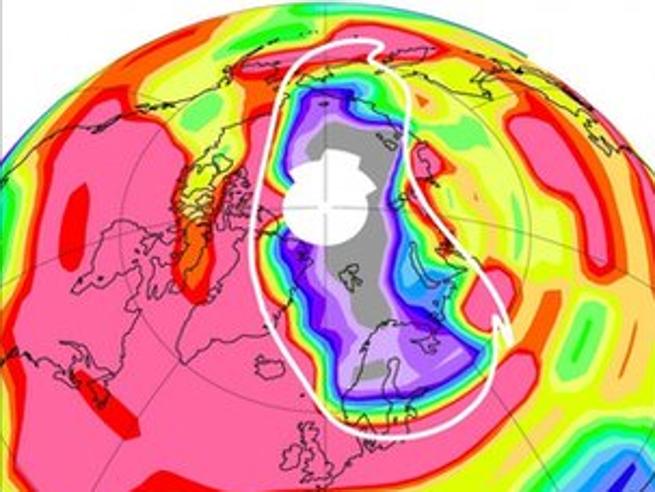

Dopo 40 anni gli scienziati della World Meteorological organization hanno dichiarato la chiusura del buco dell’ozono. L’organizzazione intergovernativa, di carattere tecnico e che si occupa…