Orso bruno: impariamo a conviverci

Gli esseri viventi con cui condividiamo questo pianeta spesso appaiono feroci o imprevedibili perché non possediamo gli strumenti per comprenderli. In questo articolo cerchiamo di…

Gli esseri viventi con cui condividiamo questo pianeta spesso appaiono feroci o imprevedibili perché non possediamo gli strumenti per comprenderli. In questo articolo cerchiamo di…

Andrea Papi, un 26enne amante dello sport, mentre rientrava dalla sua corsa è stato aggredito da un’orsa sul monte Peller sopra Caldes. L’orsa Jj4 è…

Spesso, dietro la bontà degli alimenti come carne, verdura e frutta, che consumiamo giornalmente, potrebbe celarsi uno tra i tanti microscopici patogeni che popolano i…

Fin dagli albori dell’umanità, gli uccelli sono stati considerati animali di poco conto per quanto riguarda la loro intelligenza. Del resto, come puoi essere scaltro…

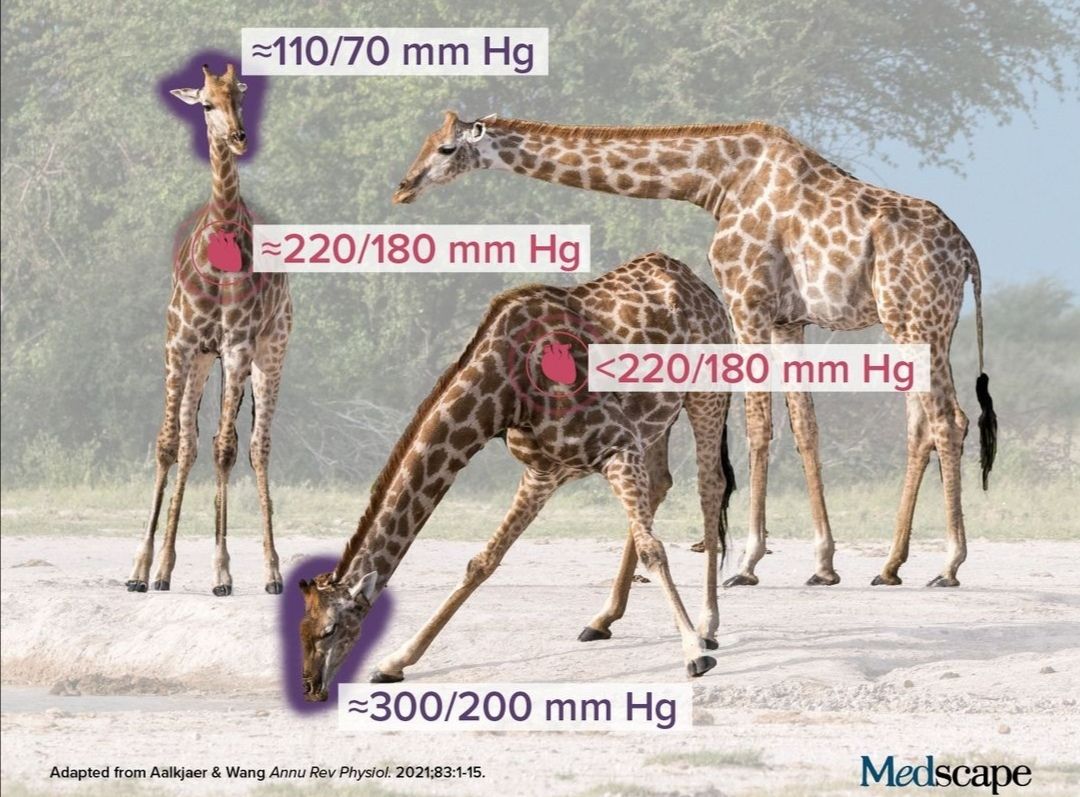

L’estrema lunghezza del collo delle giraffe fa sì che i loro ventricoli debbano lavorare a pressioni altissime: come fanno ad avere un cuore sano? Elenco…

Che differenza c’è tra noi uomini e gli animali? Molti si sono posti tale domanda. Alcuni sono riusciti a trovare una maggior ”capacità intellettiva” nella…

Anche gli animali sono suscettibili al Covid-19? Da alcuni studi di analisi biomolecolare e genomica condotti dall’Università della California a Davis, è stato reso noto…

Uno studio dell’autorevole “Lancet” dice che per impedire il collasso del pianeta dovremo cambiare radicalmente dieta e sistemi di produzione alimentari, riducendo drasticamente i consumi…