“Il futuro è nostro”: il peso di una responsabilità

Io e la mia eco-ansia Avevo solamente sette anni quando, sul mio diario segreto dell’epoca, cominciai a scrivere dell’estinzione del Panda Rosso, del riscaldamento globale…

Io e la mia eco-ansia Avevo solamente sette anni quando, sul mio diario segreto dell’epoca, cominciai a scrivere dell’estinzione del Panda Rosso, del riscaldamento globale…

La Sicilia sta attraversando un gravissimo periodo di siccità, per il quale la Regione ha dichiarato lo stato d’emergenza. Le piogge della seconda metà del…

Il caso Nord Stream ha avuto un forte impatto a livello mediatico, principalmente a causa delle implicazioni politiche dell’evento. Vi è, però, un altro aspetto…

Il viaggio alla ricerca dei luoghi più pericolosi al mondo non è affatto breve. Tra il terrore e la meraviglia, il nostro pianeta non smette…

Nella giornata di ieri più di mille persone erano radunate a piazza Duomo fra studenti e studentesse, organizzazioni sociali, partiti, forze sindacali e svariate associazioni…

«Uno dei più gravi disastri naturali mai accaduto in Sardegna». Così commenta il governatore della Regione, Christina Solinas, il mega incendio che sta devastando la…

Desidereremmo che alcune circostanze restassero confinate. Invece si muovono facendosi strada. Quando sentiamo parlare di riscaldamento globale forse ancora fatichiamo a comprendere cosa significhi e forse…

Da venerdì gli Stati Uniti fanno nuovamente parte dell’Accordo di Parigi, un trattato internazionale nato nel 2015 a salvaguardia dell’ambiente e con l’intento di contrastare…

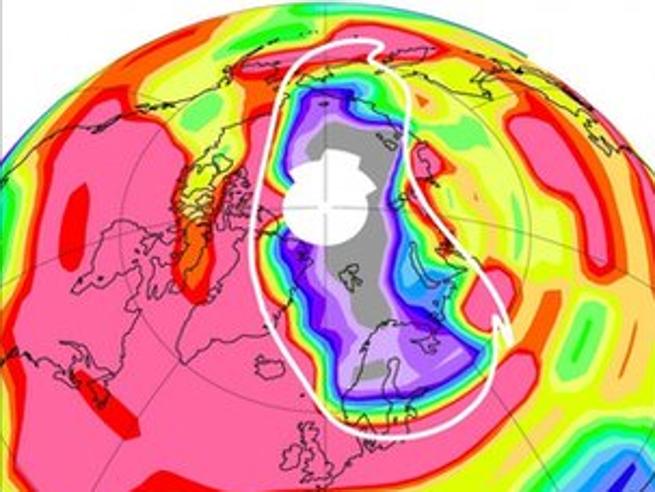

Dopo 40 anni gli scienziati della World Meteorological organization hanno dichiarato la chiusura del buco dell’ozono. L’organizzazione intergovernativa, di carattere tecnico e che si occupa…