Spesso consideriamo il femminicidio un fenomeno contemporaneo ma, sfortunatamente, la violenza dell’uomo sulla donna per gelosia, possesso o vendetta attraversa la storia sin dall’antichità.

La cultura patriarcale ha a lungo legittimato l’idea che il corpo e la vita delle donne fossero sotto il controllo maschile, e la letteratura ne offre una testimonianza costante.

Dai miti greco-romani ai grandi testi medievali e moderni, la letteratura racconta figure femminili segnate da sopraffazione e dominio, ma anche da coraggio e desiderio di autodeterminazione.

Questo percorso storico e narrativo mostra come la violenza di genere non sia solo una piaga sociale, ma anche un nodo simbolico e culturale che continua a interrogarci.

Tito Livio e Lucrezia: la vicenda della matrona romana

Uno dei miti fondanti della storia romana è quello di Lucrezia, raccontato da Tito Livio tra il 27 a.C. e il 14 d.C. La vicenda narra della giovane donna abusata da Sesto Tarquinio, figlio del re Tarquinio il Superbo.

Lucrezia, simbolo di virtù e pudicizia, subisce la violenza, ma non la sottomissione morale: scegliendo il suicidio davanti al marito e al padre, restituisce a sé stessa il controllo della propria dignità e scatena la rivolta che porterà alla nascita della Repubblica romana.

Questo episodio evidenzia come nella cultura romana il concetto di onore femminile fosse strettamente legato al controllo del corpo e della sessualità.

Il gesto estremo di Lucrezia non solo punisce l’aggressore, ma diventa simbolo politico: la violenza subita da una donna diventa catalizzatore di cambiamento sociale e politico.

La mitologia greca: Dafne e la fuga dal desiderio maschile

Nella mitologia greca, il mito di Dafne e Apollo, narrato da Ovidio nella Metamorfosi, propone un’altra prospettiva: la donna non subisce passivamente, ma lotta per la propria autodeterminazione. Dafne, perseguitata dall’ossessiva passione di Apollo, implora gli dei di salvarla e viene trasformata in un lauro. La metamorfosi simboleggia la fuga dalla violenza e dalla prevaricazione maschile.

Francesca da Rimini nel V canto dell’Inferno

Il racconto di Francesca da Rimini, immortalato da Dante nell’Inferno, evidenzia un tipo diverso di violenza: quella morale e sociale. Francesca, pur vivendo un amore consensuale con Paolo Malatesta, subisce la violenza del marito tradito, Gianciotto, che li uccide entrambi.

La tragedia mostra come la violenza sulle donne non sia sempre fisica, ma possa manifestarsi attraverso controllo, vendetta e costrizione sociale, con la donna sempre vittima di un sistema patriarcale che regola la sessualità femminile.

Il Rinascimento e il dramma shakespeariano: Desdemona

In Otello, Shakespeare porta in scena una forma di violenza più psicologica e sociale.

Desdemona, giovane moglie di Otello, è vittima di manipolazione e gelosia, strumenti di violenza emotiva. La sua innocenza e fedeltà diventano prove di colpa agli occhi del marito, mentre Iago strumentalizza la sua condotta per scatenare la tragedia.

La vicenda mostra che la violenza sulle donne può assumere forme sottili e pervasive, dove il controllo emotivo e sociale precede la violenza fisica.

Desdemona rimane fedele ai valori dell’amore e della verità fino alla morte, simboleggiando la resistenza morale e l’innocenza sacrificata dalla crudeltà altrui.

Il Verismo e Giovanni Verga: Tentazione!

Con il Verismo, Verga affronta la violenza sessuale con uno stile diretto e impietoso.

In Tentazione!, la vicenda è narrata senza filtri morali: la violenza avviene e viene mostrata nella sua crudezza, senza che l’autore giudichi o attribuisca la colpa a fattori esterni. I protagonisti sono persone comuni, e proprio questo aumenta la sensazione di disagio nel lettore, perché la brutalità sembra possibile in chiunque.

La narrazione serrata accompagna l’escalation degli eventi fino all’esito drammatico, mostrando come la violenza sulle donne sia fenomeno sociale più che eccezione morale, una minaccia reale e vicina.

Luigi Pirandello: La Verità

In La Verità, Pirandello sposta l’attenzione dalla violenza fisica a quella sociale e simbolica. La novella racconta il delitto d’onore di Tararà, che uccide la moglie per lo scandalo subito, più che per il tradimento in sé.

Pirandello evidenzia il contrasto tra la verità umana, soggettiva e complessa, e la verità giudiziaria, impersonale e burocratica.

La donna diventa simbolo della rigidità di una società patriarcale: la sua vita e il suo corpo sono determinati dalle regole e dalle percezioni altrui.

Il racconto mette in luce come la violenza sulle donne possa derivare non solo da azioni individuali, ma anche da strutture culturali e sociali che regolano la morale e l’onore.

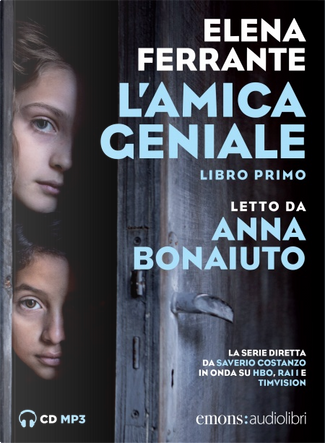

Elena Ferrante: L’amica geniale e la violenza di genere nel contesto contemporaneo

Nel rione napoletano degli anni ’50-’60, Elena Ferrante mostra come la violenza sulle donne non sia mai un fatto isolato, ma parte di un sistema patriarcale e sociale che regola i comportamenti, le relazioni e le aspettative.

Lila e Lenù crescono in un contesto in cui la violenza, sia fisica sia psicologica, è normalizzata e spesso invisibile agli occhi della comunità.

Lila subisce maltrattamenti dal marito e controlli costanti da parte degli uomini del rione ogni volta che cerca di affermare la propria autonomia o sfidare le regole imposte. Lenù, pur vivendo un’esistenza apparentemente più protetta, sperimenta pressioni emotive legate alle aspettative sociali e al confronto costante con l’amica: il desiderio di approvazione e la paura del giudizio diventano strumenti sottili di controllo.

Il romanzo evidenzia come la violenza possa assumere forme diverse, ma abbia sempre origine in rapporti di potere e in strutture sociali oppressive

Lila reagisce apertamente, ribellandosi e pagando un prezzo alto in sofferenza, isolamento e conflitti con la comunità; Lenù tenta invece una fuga attraverso lo studio e la mobilità sociale, scoprendo che anche l’emancipazione parziale comporta nuove forme di controllo e limitazioni invisibili.

Dall’antichità ai romanzi contemporanei, la violenza sulle donne si rivela un fenomeno culturale e sociale, radicato in norme e strutture patriarcali.

Le storie di Lucrezia, Dafne, Francesca, Desdemona e Lila mostrano oppressione e ingiustizia, ma anche coraggio, resilienza e desiderio di autonomia. La letteratura diventa così uno strumento fondamentale: raccontare queste vicende significa rompere il silenzio, comprendere le radici della violenza di genere e promuovere una cultura più consapevole e rispettosa della dignità femminile.

Fonti:

https://www.sololibri.net/Il-mito-di-Lucrezia-Tito-Livio-Ovidio-Shakespeare.html

https://www.archiviomultimedia.unict.it/tentazione-di-giovanni-verga.htm

Ilaria Basile