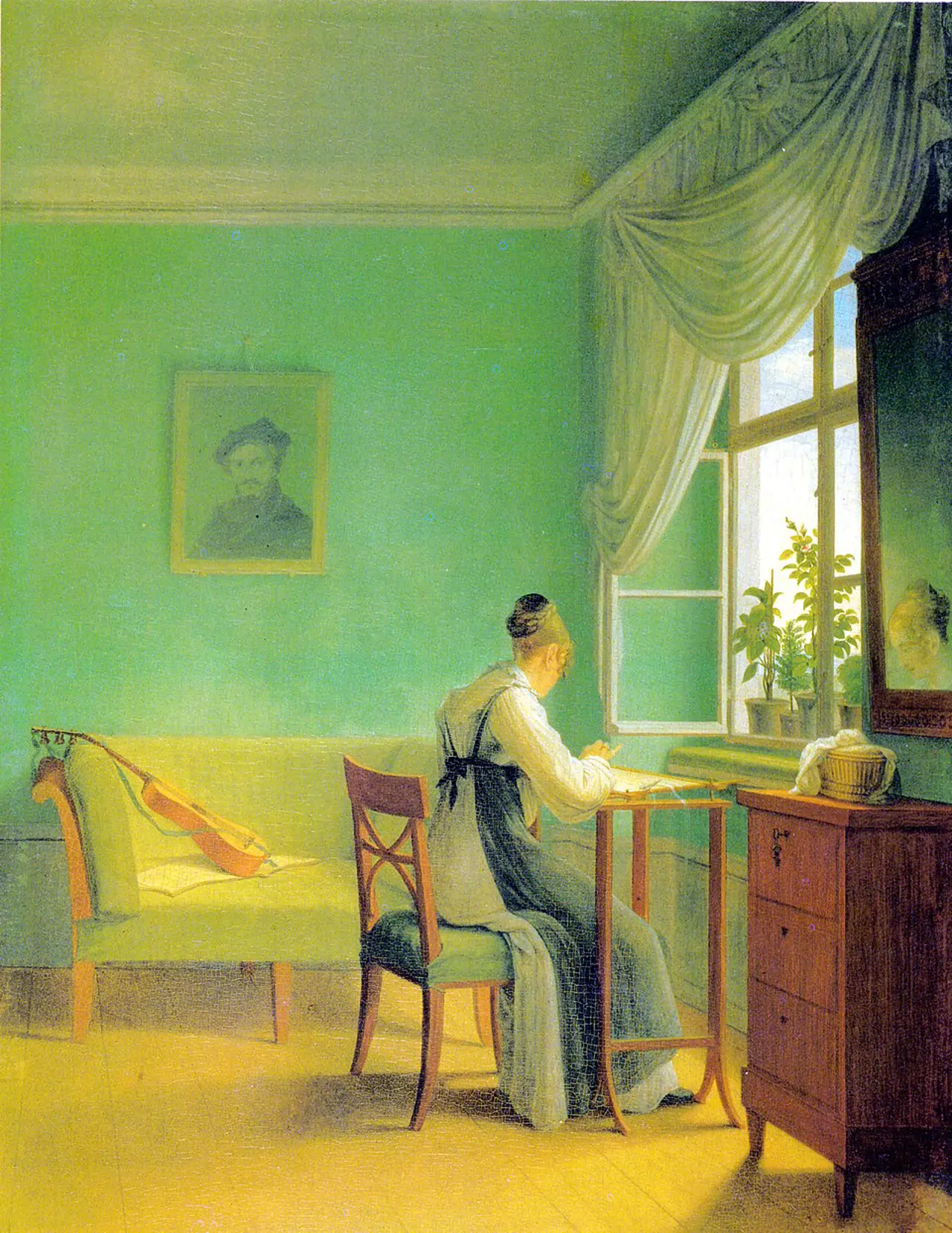

Un verde intenso, saturo, quasi innaturalmente brillante: è il colore che, nell’Ottocento, ridefinì l’estetica della pittura europea.

I pigmenti a base di arsenico — come il “verde di Scheele” prima e il “verde di Parigi” poi — offrirono agli artisti una gamma cromatica senza precedenti.

Ma dietro questa apparente rivoluzione pittorica si celava un agente silenzioso e letale: quelle stesse polveri, che rendevano le tele straordinariamente vibranti, si diffondevano negli atelier, depositandosi sulle superfici fino a penetrare nei polmoni e nella pelle di chi le utilizzava.

La costante esposizione all’arsenico non comprometteva soltanto la salute fisica: poteva, infatti, generare alterazioni dell’umore, disturbi cognitivi e allucinazioni. Non è da escludersi, pertanto, che dietro la leggenda romantica del genio tormentato possa celarsi — almeno in parte — una motivazione scientifica.

La nascita di un colore “nuovo”

La storia dell’arsenico artistico inizia nel 1775, quando il chimico svedese Carl Wilhelm Scheele sintetizza un pigmento verde di straordinaria brillantezza, composto da arseniti di rame. Il cosiddetto “verde di Scheele”, economico e di facile produzione, si diffonde rapidamente in tutta Europa, soprattutto nella decorazione d’interni.

Qualche decennio più tardi, nella prima metà dell’Ottocento, la chimica industriale ne perfeziona la formula con la produzione del “verde di Parigi” (o verde smeraldo), un acetoarsenito di rame ancora più luminoso e stabile.

L’adozione di questi pigmenti rappresentò una svolta tecnica e visiva: i verdi naturali, opachi o soggetti a ossidazione, vennero sostituiti dalle nuove formulazioni arsenicali, in grado di mantenere un’intensità cromatica costante, difficilmente replicabile con altri composti. Il loro impiego travalicò gli atelier, investendo dipinti, oggetti di uso quotidiano, carte da parati, abiti, ornamenti teatrali e illustrazioni editoriali.

Gli atelier come centri di intossicazione

Le condizioni operative degli artisti ottocenteschi erano profondamente diverse da quelle contemporanee.

Prima della diffusione dei colori prodotti industrialmente, i pigmenti venivano macinati, setacciati e miscelati manualmente con leganti oleosi o gommosi, generando aerosol di polveri sottilissime.

La ventilazione insufficiente degli atelier e la pratica comune di vivere nello stesso ambiente di lavoro favorivano l’accumulo progressivo di residui tossici sulle superfici e nell’aria.

L’esposizione avveniva per via inalatoria, cutanea e, spesso, orale: molti pittori usavano modellare la punta dei pennelli con la bocca, ingerendo piccole quantità di pigmento. Inoltre, in ambienti umidi, le carte da parati contenenti arsenico potevano rilasciare arsina, un gas altamente velenoso, contribuendo a un’esposizione cronica diffusa e involontaria.

Un veleno neurotossico e la “follia dell’artista”

L’arsenico è oggi classificato come cancerogeno di gruppo 1 dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ma la sua pericolosità si manifesta già a livelli sub-letali, attraverso meccanismi tossico-dinamici complessi.

L’esposizione cronica può generare lesioni cutanee ipercheratosiche, anemia microcitica, epatotossicità, nefropatie e alterazioni vascolari.

Ancora più significativi, nel contesto artistico, erano gli effetti neurologici: neuropatie periferiche, tremori, vertigini, disturbi cognitivi e comportamentali, alterazioni dell’umore, irritabilità, allucinazioni visive e uditive. Questi sintomi, tuttavia, erano difficilmente correlabili a un’esposizione ambientale. Venivano piuttosto interpretati come segni di instabilità caratteriale o di quella “follia creativa” mitizzata dalle correnti romantiche.

Oggi, una lettura retrospettiva alla luce della tossicologia moderna suggerisce che una quota non trascurabile di tali disturbi potesse avere una base chimica.

Van Gogh e altri casi emblematici

Il caso di Vincent Van Gogh è spesso evocato, sebbene complesso e multifattoriale.

Le sue opere testimoniano l’impiego di pigmenti contenenti arsenico e piombo, in ambienti chiusi e scarsamente ventilati, con uso intensivo di solventi volatili.

Sebbene non esistano prove di avvelenamento diretto, è plausibile che l’esposizione cronica abbia contribuito ad accentuare le sue crisi psicotiche e i sintomi neurologici.

In Inghilterra, divennero famose le cosiddette “ragazze del verde”, giovani lavoratrici di fabbriche di pigmenti affette da ulcerazioni, necrosi mandibolare e neuropatie gravi, causate dall’esposizione quotidiana alle polveri d’arsenico.