L’effetto Werther è un fenomeno psicologico e sociologico secondo cui la rappresentazione romantica del suicidio nei media può indurre comportamenti emulativi, soprattutto tra i giovani e le persone vulnerabili. Il termine nasce dal romanzo I dolori del giovane Werther (1774) di Johann Wolfgang von Goethe, in cui il protagonista, sopraffatto da un amore impossibile, si toglie la vita con un colpo di pistola.

Dopo la pubblicazione, in Europa si verificò un’ondata di suicidi giovanili che sembrò imitare la tragica fine del protagonista, al punto che alcune autorità arrivarono a vietare o censurare il libro.

Molti scrittori hanno trovato nella letteratura un mezzo per esplorare il loro dolore interiore, ma per alcuni il peso dell’esistenza si è rivelato insostenibile.

La Figura di Werther: Il Suicidio come Atto Estetico e Assoluto

Werther è il prototipo dell’eroe romantico: ipersensibile, idealista e incapace di adattarsi a un mondo che nega la sua passione assoluta.

Il suo amore per Charlotte, irrealizzabile perché lei è promessa a un altro, lo porta a una progressiva discesa nella disperazione. Il suo dolore si trasforma in un male esistenziale, una condizione che lo rende incapace di adattarsi alla realtà sociale.

Il suicidio di Werther non è solo una scelta individuale, ma diventa un atto quasi estetico, una sfida al mondo borghese che non riconosce la profondità del suo sentire. La forza del personaggio risiede nel suo rifiuto di compromessi: se la realtà non può essere all’altezza della sua visione, allora è meglio abbandonarla.

Questa idea si diffuse tra i giovani dell’epoca, che videro in Werther un modello da emulare, dando vita a una delle prime grandi “mode” letterarie con tragiche conseguenze.

Goethe stesso, turbato dagli effetti del suo romanzo, in seguito prese le distanze dal Wertherismo, affermando che la vita doveva essere vissuta, non abbandonata.

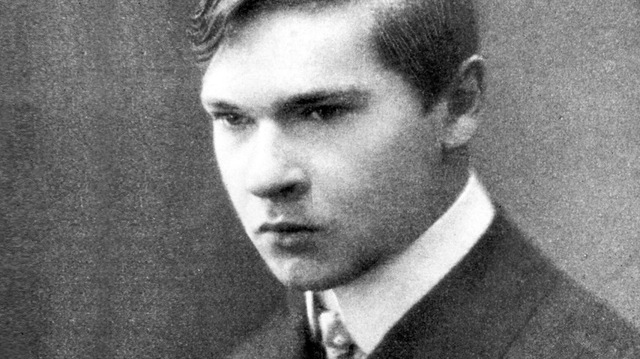

Heinrich von Kleist (1777-1811)

Kleist è una delle figure più enigmatiche e tormentate della letteratura tedesca.

Le sue opere, come Michael Kohlhaas e La brocca rotta, sono caratterizzate da un senso di caos esistenziale e dalla fragilità della ragione umana, anticipando le tematiche dell’esistenzialismo.

Nel 1811, in preda alla disperazione e alla convinzione di essere un fallito, decise di morire in un suicidio pianificato con la sua amante Henriette Vogel, che era gravemente malata.

Sappi soltanto che la mia anima, al contatto con la sua, è diventata pienamente matura alla morte; che ho misurato tutta la magnificenza dell’animo umano alla stregua del suo, e che muoio perché su questa terra non mi rimane più nulla da imparare e da acquisire.

Raggiunsero un’altura ai confini della foresta, nei pressi del lago Kleiner Wannsee. Lì apparecchiarono un tavolo da picnic e condivisero caffè, vino e rum. Poi, lui estrasse una pistola dal cestino, sparò alla compagna e subito dopo rivolse l’arma contro di sé.

La sua morte fu una rappresentazione teatrale della sua stessa visione della vita: un mondo senza ordine e senza senso, in cui la morte poteva apparire come l’unico atto di autodeterminazione possibile.

Carlo Michelstaedter (1887-1910)

Filosofo e scrittore italiano di origini ebraiche, Michelstaedter è l’autore di La persuasione e la rettorica, un’opera che riflette sulla condizione dell’uomo, intrappolato in un’esistenza che gli nega la vera autenticità.

Egli era convinto che la società fosse dominata dalla “rettorica”, ossia l’illusione in cui l’uomo si rifugia per sfuggire all’angoscia, accettando una vita mediocre e priva di significato. Ad essa contrapponeva la “persuasione”, condizione di autenticità e consapevolezza assoluta, una pienezza interiore quasi irraggiungibile.

Sia pur violenza quella ch’io faccia a me stesso col suicidio, e che mi importa se pur dopo io sia distrutto nell’incoscienza?

Michelstaedter era ossessionato dall’idea che l’uomo vivesse in un’esistenza di compromessi, incapace di afferrare il senso più profondo della realtà. Questa visione, unita alla sua solitudine e al senso di inadeguatezza, lo portò a suicidarsi con un colpo di pistola il 17 ottobre 1910, a soli 23 anni, poco dopo aver completato la sua tesi di laurea, dando pieno compimento alle sue idee.

Georg Trakl (1887-1914)

Georg Trakl fu uno dei massimi esponenti della poesia espressionista.

Nato in Austria, trascorse un’infanzia solitaria, segnata da un rapporto complesso con la sorella Grete, verso la quale provava un amore ossessivo e incestuoso.

Le sue poesie evocano paesaggi crepuscolari, sogni febbrili e atmosfere decadenti, immerse in un linguaggio visionario e simbolico.

Sorella, le tue sopracciglia blu/accennano lievemente nella notte.

Organo geme e inferno ride/e afferra il cuore uno spavento:

vorrei guardare stella e angelo.

Tra le sue opere più celebri troviamo Sebastian im Traum, una raccolta di poesie dominate da immagini spettrali e malinconiche, e Grodek, il suo ultimo componimento, in cui descrive con toni apocalittici il massacro dei soldati nella Prima Guerra Mondiale.

Nel 1914, mentre prestava servizio come farmacista militare, assistette all’agonia di centinaia di feriti senza poterli aiutare. Sopraffatto dalla disperazione e dalla sua dipendenza da droghe, si tolse la vita con un’overdose di cocaina.

La sorella Grete si uccise nel 1917.

Stefan Zweig (1881-1942)

Stefan Zweig, intellettuale cosmopolita, scrittore raffinato e pacifista, fu una delle voci più lucide dell’Europa della Belle Époque.

Nato a Vienna in una famiglia ebraica benestante, divenne celebre per i suoi romanzi e saggi storici, tra cui Il mondo di ieri, in cui racconta la cultura mitteleuropea distrutta dalle guerre, e Novella degli scacchi, che racconta la psiche devastata dall’oppressione nazista.

Zweig visse con dolore la dissoluzione dell’Europa civile e colta che amava. Con l’ascesa del nazismo, dovette fuggire prima in Inghilterra, poi in Brasile.

Sentendosi un esiliato senza patria e vedendo l’Europa sprofondare nella Seconda Guerra Mondiale, nel 1942 si suicidò insieme alla moglie Lotte Altmann, ingerendo una dose letale di barbiturici.

Zweig si spense per primo, vestito con eleganza, le mani incrociate sul petto e lo sguardo rivolto al soffitto. Lotte lo seguì poco dopo, sdraiandosi sul fianco destro, in vestaglia, stretta a lui, con una mano posata sul suo petto.

Il loro suicidio era stato preannunciato attraverso diverse lettere inviate a familiari, amici ed editori.

«Abbiamo deciso, uniti nel nostro amore, di non lasciarci».

André Gorz (1923-2007)

Filosofo esistenzialista e giornalista, Gorz è noto per le sue riflessioni sull’ecologia politica e il marxismo esistenziale. Tuttavia, la sua opera più personale è Lettera a D., una struggente dichiarazione d’amore alla moglie Dorine, con cui aveva condiviso tutta la vita.

Quando Dorine si ammalò gravemente, Gorz non riuscì a concepire un futuro senza di lei.

Ci siamo spesso detti che se, per assurdo, avessimo una seconda vita, vorremmo trascorrerla insieme.

Nel 2007, dopo più di sessant’anni insieme, i due decisero di morire nello stesso momento, suicidandosi nella loro casa in Francia.

Dopo alcuni giorni, i loro corpi furono rinvenuti uno accanto all’altro nella dimora ottocentesca di Vosnon, nei pressi di Troyes, nell’Aube. Si erano tolti la vita iniettandosi un farmaco letale.

L’amore per Dorine era il fulcro della sua esistenza, il suo unico assoluto.

Le morti di Trakl, Michelstaedter, Zweig, Gorz e Kleist rivelano che il suicidio degli scrittori non è mai un atto isolato, ma spesso il risultato di un’intera visione del mondo: la guerra e la solitudine hanno portato Trakl e Zweig a cercare la fine, la speculazione filosofica e l’incapacità di adattarsi alla società hanno consumato Michelstaedter, mentre l’amore assoluto ha guidato la scelta di Gorz. Kleist, con la sua sensibilità estrema e la sua inquietudine filosofica, fece della morte un gesto quasi artistico, simile a quello di Werther.

Gaetano Aspa