Il male è banale, lo diceva Hannah Arendt. Ed è più che mai vero, se consideriamo quali catastrofiche conseguenze possano avere le nostre “insignificanti” azioni quotidiane. Una delle tante storie dell’incontro tra la banalità dei comportamenti umani e la categoria del male è quella della fast fashion.

Che cos’è la fast fashion?

Il termine “fast fashion”, letteralmente “moda veloce”, indica il cambiamento che ha investito il settore dell’abbigliamento negli ultimi vent’anni dettando nuove regole di produzione: una produzione rapida che renda disponibili capi di abbigliamento diversi ogni settimana e, soprattutto, a basso costo.

Rappresentanti di questo imponente meccanismo di distribuzione della moda low cost sono rinomate catene presenti in tutto il mondo, come H&M, Primark, Zara. Dei paradisi terrestri che sembrano poter esaudire tutti i sogni dei ragazzi del XXI secolo: essere alla moda come Chiara Ferragni ma con quattro spiccioli; soddisfare la mania di sostituzione del vecchio col nuovo acquistando ogni settimana vestiti diversi; sentirsi rassicurati perché “tanto costa 3 euro, se non mi piace più, lo butto”. Oggi in nessun settore così come in quello dell’abbigliamento la logica del consumismo gioca così bene le sue carte.

La fast fashion sembra proporre una moda inclusiva e democratica. Probabilmente, questa è la ragione per cui si è radicata a tal punto nella società di oggi. Grazie ai bassi costi, ogni individuo può accedervi esprimendosi, attraverso i vestiti, al meglio e decidendo di volta in volta chi essere: un giorno un po’ hippie, un giorno un po’ punk, un giorno bon ton.

Purtroppo, la fregatura è dietro l’angolo.

Il prezzo pagato dai lavoratori

Basta guardare al prezzo per rendersene conto. Da cosa deriva il prezzo di un prodotto? Dalla manodopera e dalle materie prime impiegate, dai costi di trasporto, dal margine di profitto richiesto dal negoziante. Considerati tutti questi fattori, come può una maglia costare 3 euro? Qualcuno tra gli elementi coinvolti nel processo di produzione deve necessariamente essere trascurato: lo sono, innanzitutto, i lavoratori.

Non si tratta naturalmente dei lavoratori europei o americani che, sebbene nel mercato nero vengano ampiamente sfruttati, sono, per lo meno legalmente, tutelati dalla legge. Un operaio europeo costa troppo se i parametri da rispettare sono prezzi bassi per i consumatori e, soprattutto, un esorbitante guadagno per gli imprenditori.

Che fare? Molto semplice: basta spostare il processo di produzione in luoghi in cui il concetto di “diritto del lavoratore” non è conosciuto neanche lontanamente. Il guadagno è di certo assicurato. Come? Grazie ad un lavoro giornaliero di 12\16 ore, ad una paga di un euro al giorno, alla noncuranza verso le pessime condizioni igienico-sanitarie e verso la fatiscenza della struttura delle fabbriche. Possiamo dirlo a gran voce: si tratta di sfruttamento umano o, se vogliamo, di una vera e propria schiavitù. Ecco qual è il vero costo della famosa maglia a 3 euro.

Uno dei luoghi maggiormente coinvolti in tale meccanismo è il Bangladesh, dove quasi 5 milioni di abitanti lavorano nel settore dell’abbigliamento.

Il crollo del Rana Plaza e l’Accord on Fire and Building Safety

Proprio a Dacca, la capitale del Bangladesh, il 24 aprile del 2013, ha avuto luogo il più grande incidente dell’industria del tessile. Il crollo del Rana Plaza, un edificio che ospitava delle fabbriche di abbigliamento legate a marchi europei, per esempio Benetton, ha causato la morte a 1134 persone e gravi ferite a 2500 persone. E no, non si tratta di fatalità, di cose che possono succedere. Infatti, i proprietari sapevano bene che l’edificio non fosse a norma. Nonostante ciò, hanno continuato a far lavorare gli operai, minacciando di licenziarli qualora non svolgessero la loro mansione.

Il tentativo di correre ai ripari è stato tempestivo. Infatti, ecco pronto nel luglio del 2013 l’Accord on Fire and Building Safety, un contratto vincolante tra 70 marche e rivenditori del settore dell’abbigliamento, sindacati internazionali e locali e ONG con l’obiettivo di assicurare miglioramenti delle condizioni di lavoro nell’industria dell’abbigliamento in Bangladesh.

L’inchiesta delle Iene

Questo accordo è stato negli anni rispettato? A rispondere a questa domanda è stata, nel 2017, un’inchiesta delle Iene. L’indagine ha rivelato che in Bangladesh, anche dopo il crollo del Rana Plaza, esistevano ancora strutture non in sicurezza, messe in pericolo dalle vibrazioni delle macchine da cucire, con dentro 1500 persone, senza rispetto delle norme antincendio. Fabbriche alle quali, nonostante l’accordo del 2013, si appoggiava un noto brand italiano, non nominato dalle Iene.

I giornalisti del programma di Mediaset hanno ceduto la parola ad un sindacalista bengalese che ha rivelato quanto guadagna un operaio del luogo: dai 35 ai 50 euro al mese per 12/16 ore lavorative al giorno. Ha raccontato inoltre della Horizon, una ditta che lavorerebbe anche per un marchio italiano, in cui sono rimaste disabili molte persone a causa di incidenti sul lavoro.

Tra l’altro, l’inchiesta ha portato alla luce un grave avvenimento tenuto fino ad allora sotto silenzio, per lo meno in Italia: l’esplosione, nel 4 luglio del 2017, a causa di un cortocircuito, della Multifab, un’altra ditta del settore tessile.

Perché le cose non sono cambiate?

L’accordo purtroppo non avrebbe mai potuto demolire il cuore stesso del problema: la logica del profitto che opera a vantaggio di pochi e a svantaggio di molti. Se gli imprenditori bengalesi vogliono continuare ad avere rapporti commerciali con le aziende europee, devono necessariamente stare al loro gioco: pagare pochissimo la manodopera per assicurare loro prezzi bassi e, dunque, un enorme guadagno.

Benjamin Powell, professore di economia alla Texas University, in un’intervista rilasciata per il documentario “The true cost” ha analizzato la questione ponendosi una domanda: “Può lo sfruttamento in Bangladesh essere un fattore positivo?”. Dal suo punto di vista, i bengalesi accettano dei salari bassi perché non hanno alternative, o meglio, le alternative sarebbero peggiori. Lo sfruttamento, in quest’ottica, sarebbe il male minore. Questo ragionamento si muove all’interno di un morbo da cui è affetto il mondo intero da secoli: la “necessaria” supremazia dell’Occidente. Basta andare al di là di questo parametro di riferimento per scoprire che le alternative allo sfruttamento esistono: introdurre leggi, garantire diritti, assicurare vivibilità.

Il prezzo pagato dall’ambiente

Come se non bastasse, la fast fashion ha delle disastrose conseguenze anche sull’ambiente.

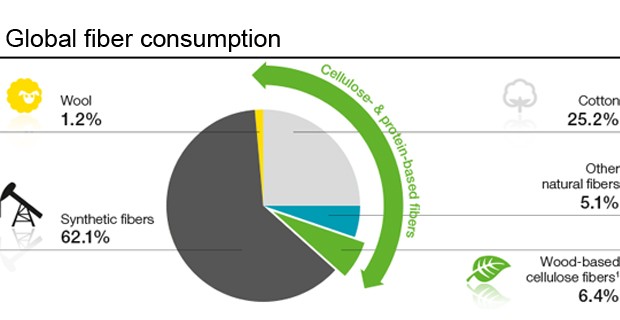

L’industria tessile è seconda a livello mondiale per tasso di inquinamento ambientale. Infatti, molte sono le materie prime coinvolte nel processo di produzione, come l’acqua, la terra per far crescere le fibre, prodotti chimici per la tintura dei tessuti.

A questo si aggiunge l’uso, introdotto dalla fast fashion, di tessuti più economici ma altamente nocivi, ad esempio il poliestere, che contribuisce all’inquinamento generato dalla plastica: con un bucato di poliestere vengono sprigionate nell’ambiente 700000 fibre di microplastica.

Gravi danni sono causati anche dall’ossessivo e illusorio bisogno, generato dalla fast fashion, di indumenti sempre nuovi, al quale risponde una massiccia produzione di vestiti che ha come conseguenza una maggiore estrazione di risorse naturali a cui si aggiunge l’emissione di gas a effetto serra durante l’estrazione della materia prima, la fabbricazione, il trasporto e lo smaltimento del prodotto. La quantità di vestiti comprati da una famiglia media ogni anno sprigiona la stessa quantità di emissioni che si producono quando si guida una macchina per 6000 miglia e, per fabbricarli, è necessaria acqua sufficiente a riempire 1000 vasche da bagno.

Inoltre, a causa dei rapidi cambiamenti di tendenza, della cattiva qualità dei tessuti che si usurano in breve tempo e della mania di acquistare indumenti di cui non abbiamo bisogno, è aumentato notevolmente il numero di vestiti che ogni anno riempiono le discariche.

Esistono alternative alla fast fashion?

Di fronte ad un problema che chiama in causa meccanismi a tal punto sedimentati da agire come leggi naturali, come il capitalismo, il consumismo e il materialismo, pensare a delle alternative sembra difficile. In realtà c’è chi l’ha fatto. Per citarne una, l’azienda tessile Manteco di Prato che si è specializzata nella produzione di lana e tessuti sostenibili e rigenerati per i più prestigiosi marchi della moda internazionale, tanto da vincere nel 2018 il premio Radical Green. Un grande passo in avanti per limitare, quanto meno, le conseguenze del problema potrebbe semplicemente essere comprare presso piccoli commercianti o diminuire gli acquisti, soprattutto quelli superflui. Ma fondamentale, prima di ogni cosa, è riconoscere il centro della questione: anche nelle più banali azioni quotidiane, come acquistare un vestito, siamo responsabili di ciò che accade nel mondo che ci circonda.

Chiara Vita